FRENCH DAYS : -30% sur les abonnements 12 et 24 mois avec le code FRENCH30 *Voir conditions

Lycée > Terminale , Terminale techno , Terminale STMG > Histoire > Un monde bipolaire- Terminale- Histoire

Un monde bipolaire

- Fiche de cours

Profs en ligne

- Application mobile

- Connaître la notion de bipolarisation.

- Connaître les différentes phases de la Guerre froide.

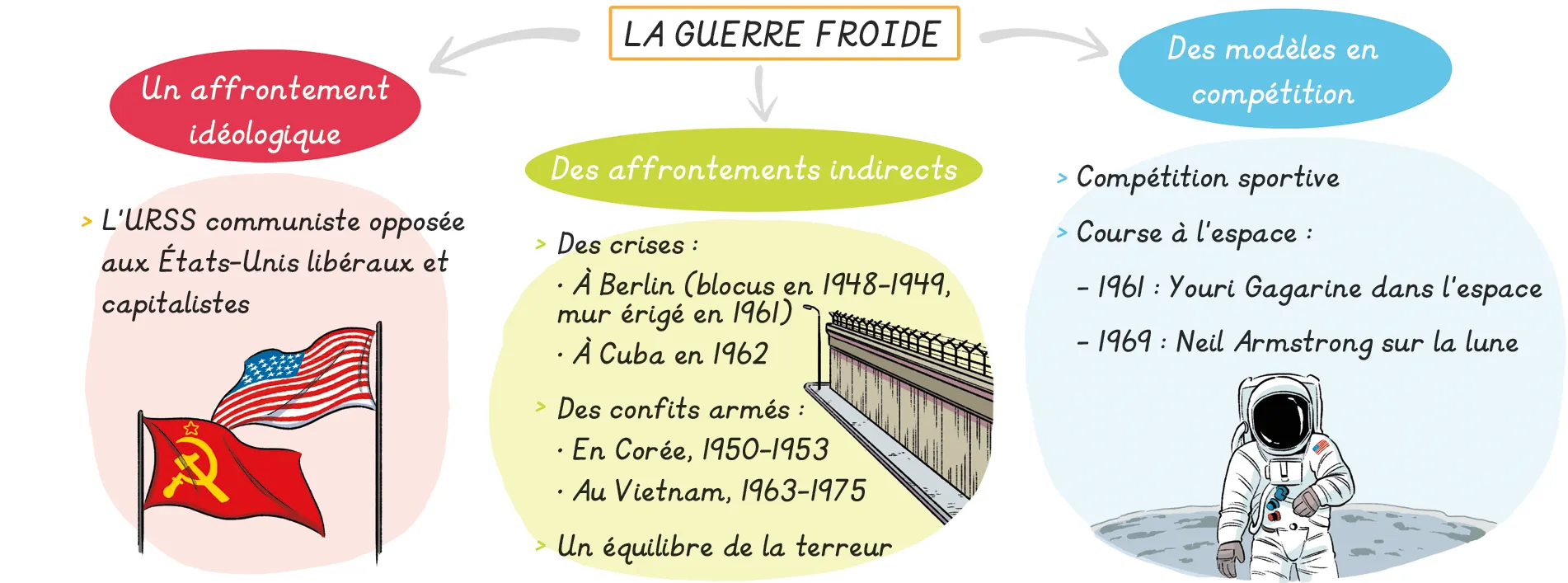

- Les deux années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont marquées par l’expansion du communisme et voient le monde basculer dans la Guerre froide.

- La Guerre froide est une guerre d’un genre nouveau, une guerre idéologique par alliés interposés.

- Le conflit dure plus de 40 ans, de 1947 à 1991, et oscille entre des phases de fortes tensions et des phases de détente.

Alors qu’en 1945, toutes les conditions semblent réunies pour construire une paix enfin durable, le monde bascule en deux années seulement dans un conflit d’un genre nouveau qui oppose deux camps irréconciliables.

L’alliance contre-nature qui liait les États-Unis et l’URSS contre l’Allemagne nazie et ses alliés ne résiste pas longtemps une fois la guerre achevée. Les divergences sont trop fortes entre les deux États, qui accèdent à un niveau tel de puissance qu’on les qualifie désormais de superpuissances.

Les États-Unis se sont toujours méfiés du communisme, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette idéologie semble se répandre dans toutes les directions autour de l’URSS de Staline. Partout en Europe de l’Est, libérée par l’Armée Rouge, les communistes arrivent peu à peu au pouvoir avec la bénédiction de Staline, qui tient à se constituer un glacis protecteur d’États satellites .

L’expansion du communisme en Europe, mais aussi en Asie (la Corée du Nord devient communiste en 1945, l’URSS soutient le communistes chinois et indochinois), alarme les Occidentaux et constitue la principale cause du déclenchement de la Guerre froide. Churchill pousse les États-Unis à réagir, dénonçant la coupure de l’Europe par un « rideau de fer » (discours de Fulton, 1946). Le président américain Truman réagit en 1947 pour défendre le modèle capitaliste libéral contre la vague rouge.

La Guerre froide qui commence alors est une guerre idéologique . Chaque superpuissance défend son modèle de société contre le modèle adverse.

Les États-Unis, fiers de l’American Way of life, défendent la démocratie libérale, qui repose sur la liberté individuelle. Ils luttent pour le capitalisme et le libre-échange : chaque État qui bascule dans le communisme est un marché en moins pour leurs entreprises.

L’URSS s’affiche de son côté comme la seule démocratie véritable , considérant les démocraties libérales occidentales comme des démocraties de façade, confisquées par l’ennemi de classe du prolétariat : la bourgeoisie. Pour elle, la liberté prônée par l’adversaire n’est qu’un leurre pour masquer des inégalités sociales gigantesques. L’URSS prétend proposer une société plus égalitaire et juste, offrant le plein emploi et des avantages sociaux à sa population. En fait, les conditions de vie y sont très médiocres et la démocratie n’y est qu’une illusion.

Des élections existent, mais sans choix possible. Le Parti unique confond ses structures avec celles de l’État. L’État totalitaire est dominé par un seul homme , qui cumule les pouvoirs. Le chef, incarnation de la masse, fait l’objet d’un culte de la personnalité permanent .

Le marxisme-léninisme , l’ idéologie unique , doit imprégner tous les esprits. L’État stalinien s’appuie sur la pratique permanente de la terreur , qui vise les minorités nationales, les juifs, et tous ceux considérés comme les ennemis du prolétariat. Ces ennemis sont traqués par la police politique (qui deviendra en 1954 le KGB), éliminés ou envoyés dans les camps du Goulag, dont les effectifs continuent à gonfler de 1945 à 1953. La propagande tord en permanence la réalité et masque les échecs des dirigeants.

Le président Truman débloque une aide de 400 millions de dollars pour aider la Grèce et la Turquie à se redresser économiquement et éviter qu’elles ne basculent, comme toute l’Europe de l’Est, dans l’orbite de Staline. Comme la méthode est efficace, il lance le Plan Marshall : 13 milliards de dollars sont envoyés pour aider l’Europe à se redresser après la guerre mondiale, et faire en sorte que le maximum d’États restent capitalistes.

Mais Staline interdit aux démocraties populaires d’accepter cette aide , présentée comme un outil de l’impérialisme américain.

Si le plan Marshall est positif pour les pays qui en bénéficient, il précipite la rupture entre les superpuissances et la bipolarisation du monde . Ce plan s’inscrit dans la doctrine Truman , ou containment , qui va rester la stratégie américaine pendant toute la Guerre froide. Il s’agit de contenir la vague rouge à l’aide de « digues », c’est-à-dire d’ États alliés que l’on appuie financièrement pour qu’ils relancent leur économie et pour éviter qu’ils ne basculent dans le communisme.

À cette doctrine répond la doctrine Jdanov . Dans un discours de septembre 1947, le bras droit de Staline, Andreï Jdanov, présente l’URSS comme le champion du monde libre, qui défend dans un monde bipolaire le communisme, la véritable démocratie et la liberté des peuples contre l’impérialisme américain.

Partout, les partis communistes sont incités à prendre le pouvoir pour faire triompher l’idéologie communiste. Ils sont coordonnés par le PCUS depuis Moscou, au sein du Kominform .

Si la Guerre froide est une guerre étrange sans déclaration de guerre officielle, en septembre 1947, elle a indéniablement commencé.

Les deux Grands ne peuvent cependant pas envisager une guerre directe, car ils sont rapidement tous deux équipés de l’arme nucléaire.

L’URSS accède à la bombe A en 1949, les États-Unis surenchérissent avec la bombe H en 1951, mais l’URSS se met au niveau en 1953. La course à l’armement aboutit donc à un « équilibre de la terreur », qui interdit, durant toute la durée de la Guerre froide, un choc direct entre les deux superpuissances. Choc qui plongerait le monde dans une guerre nucléaire.

Pendant 40 ans, la Guerre froide reste donc une guerre indirecte, par alliés interposés . Quand il arrive qu’un Grand intervienne directement, l’autre n’intervient pas pour éviter le dérapage dans la guerre nucléaire. Il s’agit donc de montrer la supériorité de son modèle, de le propager ou de le soutenir dans un maximum de pays alliés, en attendant que la superpuissance adverse s’effondre.

Si elle reste bien indirecte, la Guerre froide est cependant meurtrière. En effet, de multiples guerres et crises ont bien lieu, le plus souvent dans les zones de contact des deux blocs d’alliés. L’enjeu pour les deux Grands est d’étendre et de consolider leur bloc :

- Le bloc occidental est surtout cimenté par une alliance militaire sous commandement américain, l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 1949), et une alliance économique : le GATT. Les États-Unis ne s’en contentent pas et multiplient les accords pour quadriller la planète, à tel point qu’on parle dans les années 1950 de pactomanie.

- L’URSS constitue le Pacte de Varsovie , qui répond en 1955 à l’OTAN.

La phase dure de la Guerre froide a lieu entre 1947 et 1953. C’est une période de très fortes tensions.

La 1 re crise grave est celle du blocus de Berlin , qui aboutit à la coupure de l’Allemagne en deux États :

- la RFA à l’Ouest, démocratique et capitaliste ;

- la RDA à l’Est, démocratie populaire.

La tension monte encore d’un cran lorsqu’on frôle la guerre nucléaire lors de la Guerre de Corée (1950-1953), qui s’achève sur un statu quo toujours actuel.

En ce début des années 1950, les États-Unis sont secoués par une « chasse aux sorcières », crise de paranoïa anti-communiste provoquée par le sénateur McCarthy .

La mort de Staline en mars 1953 marque un premier tournant dans la Guerre froide, dont l’intensité va quelque peu retomber.

De 1956 à 1962, on parle de « coexistence pacifique ». Elle est lancée par Nikita Khrouchtchev, qui a succédé à Staline en écartant entre 1953 et 1955 tous ses rivaux. On parle de « dégel », les deux Grands envisageant de ne se mêler que des affaires internes à leur bloc. Ils parviennent même à s’entendre, exceptionnellement, lors de la crise de Suez (1956).

La période n’exclut cependant pas de graves crises : 2 e crise de Berlin, avec la construction du mur de Berlin (à partir du 12-13 août 1961), et surtout crise des missiles de Cuba en octobre 1962.

Après la crise de Cuba où l’on a frôlé le choc direct, les deux Grands font tout pour apaiser leurs relations : on entre dans la Détente (de 1962 jusqu'au milieu des années 1970).

Le Téléphone rouge (1963) doit leur permettre un dialogue plus direct. Ils signent en 1968 le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), puis l’ accord SALT1 en 1972 pour geler la course à l’armement et maintenir le duopole nucléaire, en vain puisque plusieurs pays, après la France (1960) et la Chine (1964), accèdent à l’arme nucléaire.

L’allègement de la pression exercée par les deux Grands pendant la Détente permet, en pleine accélération de la décolonisation, l’affirmation du mouvement du Tiers Monde ainsi que du mouvement des non-alignés .

Les deux Grands ont des difficultés à maintenir la cohésion de leur bloc : la France de De Gaulle se montre critique vis-à-vis des États-Unis, l’URSS réprime le Printemps de Prague (1968), tandis que la Chine, qui a rompu dès 1960 avec l’URSS, conteste son leadership au sein du monde communiste.

Ainsi, la logique bipolaire est remise en question, mais le monde reste bipolaire et la Guerre froide se poursuit, à la fois sur le terrain militaire, avec la Guerre du Vietnam (1964-1973), et sur d’autres terrains plus pacifiques : le sport, la course à l’espace. Celle-ci est remportée par les Américains, jusque-là à la traîne, mais qui atteignent la Lune en 1969.

La Détente s’achève à partir du milieu des années 1970, quand l’URSS de Brejnev profite de l’affaiblissement des États-Unis pour relancer une politique agressive.

La superpuissance américaine s’enfonce durablement dans ses doutes pour plusieurs raisons :

- d’abord à cause de la Guerre du Vietnam qui a dégradé son image à l’étranger et divisé sa propre opinion ;

- mais aussi à cause du scandale politique du Watergate (1974).

Brejnev vise en particulier l’Afrique, en train de sortir de la domination coloniale, et y soutient les mouvements marxistes, comme en Angola.

En 1977 , l’URSS fait installer en Europe de l’Est des missiles (SS-20) capables de frapper n’importe quelle grande capitale d’Europe occidentale : c’est l’origine de la crise des euromissiles .

En 1979 , l’URSS envahit l’Afghanistan, pour s’ouvrir un accès à l’Océan Indien. Cette politique agressive de Brejnev fait entrer le monde dans la « fraîche », et l’URSS semble prendre le dessus sur les États-Unis.

Mais les États-Unis montrent à nouveau les muscles sous les mandats de Reagan (1981-1988), avec la stratégie du roll-back , qui vise non plus un simple containment mais le reflux de la vague rouge . Ils équipent et soutiennent tous les ennemis du communisme, quels qu’il soient, comme les islamistes afghans (leurs futurs adversaires Talibans).

En 1983 , en Europe occidentale, les États-Unis installent les missiles Pershing pour faire face aux SS-20. Le rapport de forces s’inverse : les États-Unis reprennent le dessus, tandis que l’URSS s’enfonce dans une crise économique durable, amplifiée par l’enlisement afghan.

Lorsque Reagan relance la course à l’armement avec le projet IDS, l’URSS ne peut plus suivre la cadence . Gorbatchev renoue le dialogue avec les États-Unis du président Bush et retire les troupes d’Afghanistan en 1988 .

Mais cette nouvelle détente est de courte durée : sous l’effet des réformes de Gorbatchev (Perestroïka et Glasnost) pourtant censées la sauver, l’URSS s’écroule en deux temps :

- l’allègement du contrôle, volontaire, sur l’Europe de l’Est provoque l’effondrement du bloc à partir de 1989, accéléré par la chute du mur de Berlin en novembre 1989 ;

- puis c’est au tour de l’URSS elle-même d’imploser, à Noël 1991 , en 15 États indépendants, dont la Fédération de Russie.

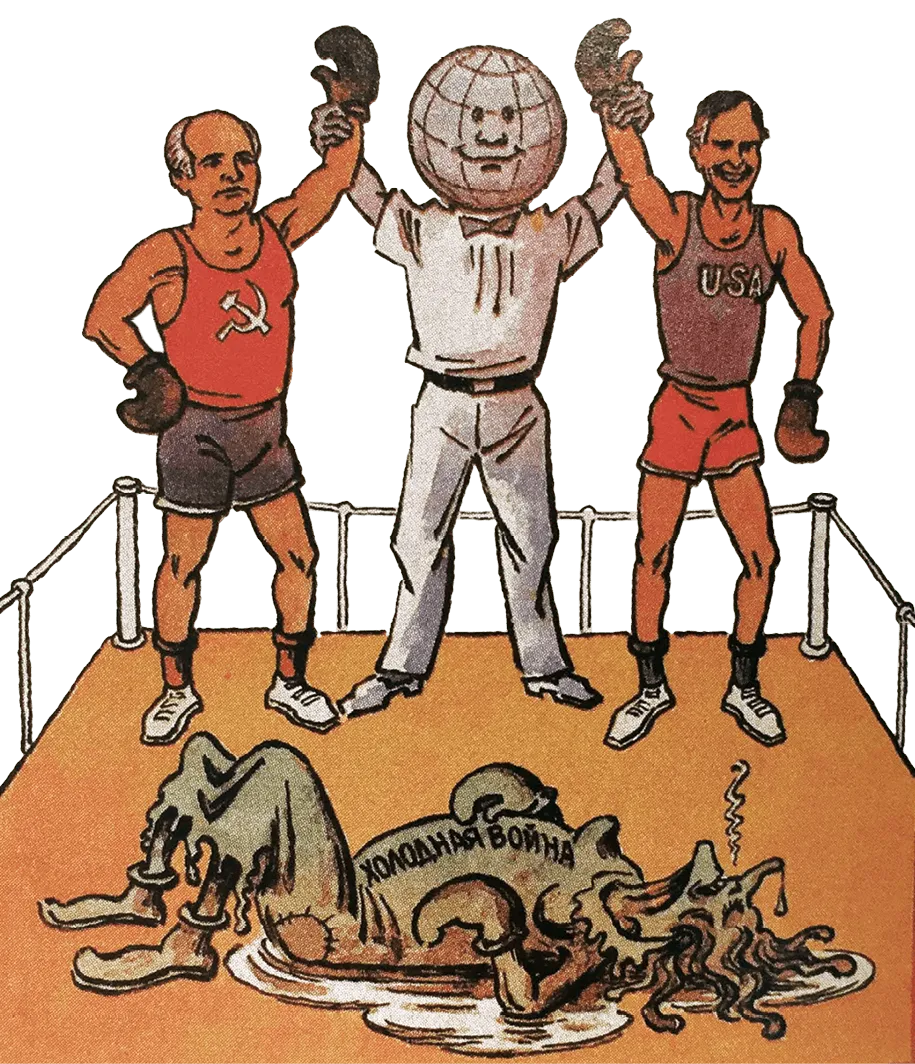

Les États-Unis sont les premiers surpris de la rapidité de la chute de l’adversaire, mais ils ont gagné la Guerre froide et leur modèle peut devenir le modèle mondial.

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

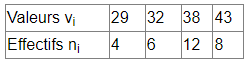

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

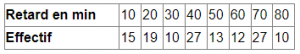

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

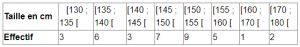

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

La Chine s'affirme dans le concert des Nations (1949-1989)

La guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam (1946-1975)

La coopération économique menacée (de 1971 jusqu'au milieu des années 1990)

La CEE : le temps de l'Europe économique (1957-1992)

L'Union Européenne : vers l'Europe politique ? (1992-aujourd'hui)

Étude de cas : la légalisation de l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)- Terminale- Histoire

Étude de cas : L'immigration et la société française dans les années 1970 et 1980

Les deux septennats de François Mitterrand (1981-1995)

L'épidémie du SIDA en France : recherche, prévention et luttes politiques

Louise Weiss et le vote des femmes dans l'entre-deux-guerres

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Un monde bipolaire au temps de la guerre froide

✔ je révise mes repères historiques, a deux modèles opposés.

- En février 1945, la conférence de Yalta décide du sort de l'Allemagne. L'Organisation des Nations Unies (ONU) est créée en juin ( doc. 1 p. 142 ). Tandis que l'URSS met en place des régimes socialistes en Europe de l'Est ( satellisation ), les États-Unis fournissent l'aide du plan Marshall à l'Ouest ( dossier 1 ).

- Les États-Unis et l'URSS reposent sur deux modèles radicalement différents. L' American way of life se fonde sur la réussite individuelle et la liberté d'entreprendre, qui se traduisent par la société de consommation ( Histoire des arts ). Le modèle de réussite soviétique est collectif : un parti unique dirige le pays et encadre l'économie et la population.

- Conférence de Yalta (1945)

- Aide américaine en Europe de l'Ouest : le plan Marshall

- Satellisation des États d'Europe de l'Est par l'URSS

B Entre crises et détente

- Berlin est au cœur de la première crise de la guerre froide ( dossier 2 ). L'Allemagne est divisée entre la RFA et la RDA. La guerre de Corée éclate en 1950 en Asie. Les Occidentaux se regroupent au sein de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord).

- Malgré une période plus calme initiée par la mort de Staline en 1953, les tensions reprennent avec la construction du mur de Berlin en 1961. En 1962, la guerre froide connaît sa crise la plus grave à Cuba ( dossier 3 ).

- Les deux Grands entrent ensuite dans une période de détente et tentent de négocier des traités de désarmement. L'affrontement se poursuit cependant, entre « course aux territoires » effrénée en Asie et en Afrique et « course à l'espace ».

- Première crise : le blocus de Berlin

- Première guerre : la guerre de Corée

- 1961 : construction du mur de Berlin

- La crise de Cuba, apogée de la guerre froide (1962)

C La fin de la guerre froide

- À partir de 1975, les tensions reprennent. L'URSS puis les États-Unis installent de nouveaux missiles en Europe. Mais l'URSS, épuisée économiquement, ne peut suivre cette course aux armements ( dossier Enquête ).

- En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir et prend des mesures radicales en URSS : la glasnost et la perestroïka . La chute du mur de Berlin en 1989 met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est. L'URSS implose en décembre 1991.

- Réformes de Gorbatchev

- Chute du mur et disparition du bloc soviétique

Supplément numérique

Je révise ma leçon.

Vocabulaire

- L' American way of life : le mode de vie américain, fondé sur la société de consommation et le respect des libertés individuelles.

- La glasnost : programme de réformes pour abolir la censure et restaurer la liberté de pensée et d'expression, y compris dans le domaine économique (« transparence », en russe).

- La perestroïka : programme de réformes pour améliorer l'économie soviétique et augmenter le niveau de vie (« restructuration », en russe).

- La satellisation : domination de pays d'Europe de l'Est (les États satellites) qui deviennent dépendants de l'URSS.

Supplément numérique : La guerre froide

Une erreur sur la page une idée à proposer .

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

Oups, une coquille

j'ai une idée !

Nous préparons votre page Nous vous offrons 5 essais

🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! 😊

La bipolarisation du monde durant la guerre froide

Le monde depuis 1945

hge3_1709_13_00C

Polynésie française • Septembre 2017

maîtriser les différents langages • 20 points

▶ 1. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur un exemple d'affrontement entre l'Est et l'Ouest étudié en classe, présentez la bipolarisation du monde durant la guerre froide. (15 points)

▶ 2. Placez et datez sur la frise chronologique, les événements suivants : la création de l'ONU, la guerre froide (début et fin), la chute du mur de Berlin et le traité de Rome. (5 points)

Les clés du sujet

▶ 1. En introduction, commence par rappeler quelles puissances s'opposent durant la guerre froide et quelles sont les dates de ce conflit.

Dans un premier paragraphe, définis les deux camps et les raisons de leur rivalité.

Dans un second paragraphe, présente l'exemple étudié en classe (localisation, dates, principaux acteurs) en montrant comment les deux camps sont impliqués et comment se traduit leur affrontement.

En conclusion, tu peux proposer une définition de la guerre froide qui soit adaptée à l'exemple que tu as décrit.

▶ 1. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs américain et soviétique se retrouvent face à face. Ils n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes buts. Une guerre froide les oppose de 1947 à 1991 . Comment le monde s'organise-t-il pendant cette période ?

info +

Les accords de Bretton Woods (1944) rassemblent les pays de l'Ouest dans une alliance économique et monétaire.

En 1947, les États-Unis et l'URSS rompent toutes relations et se disputent la domination du monde selon leurs convictions idéologiques . Les Américains défendent les valeurs de la démocratie libérale et du capitalisme. Ils forment un bloc de pays dans le cadre d' alliances politiques et militaires (OTAN, OTASE). Ils aident leurs alliés à se reconstruire (plan Marshall) et à se développer (CEE). L'URSS, qui défend l'idéologie communiste, réplique en unissant ses alliés d'Europe de l'Est (Pacte de Varsovie). Les deux blocs ainsi constitués rivalisent pour étendre leur influence tout en évitant une guerre frontale.

L'exemple de Cuba sert de modèle. Change les noms et informations si tu as étudié un autre exemple. Pour l'essentiel, l'organisation du développement reste la même.

De nombreuses crises les opposent. Celle dite des fusées à Cuba est la plus grave de la période (1962). À la suite d'une révolution, les Cubains demandent l'aide de l'URSS. Celle-ci prépare le déploiement sur l'île de missiles capables d'atteindre le sol des États-Unis. Le président américain John Kennedy riposte par un blocus de Cuba et menace l'URSS d'une guerre nucléaire. Après une semaine de tensions, les Russes renoncent. La guerre est évitée.

Ainsi, entre 1947 et 1991, le monde s'organise selon une logique bipolaire. La guerre froide est un affrontement entre deux blocs idéologiques au cours duquel les principaux adversaires s'affrontent par personnes interposées, jamais directement.

Pour lire la suite

Et j'accède à l'ensemble des contenus du site

Et je profite de 2 contenus gratuits

I – La Guerre froide: un monde bipolaire (1947-1991)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Save my name, email, and site URL in my browser for next time I post a comment.

Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par e-mail.

Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par e-mail.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .

Académie numérique

- Site académique

- Site de la Dane

Sites et actualités

- Sites favoris

- Sites disciplinaires

- Actualités des sites pédagogiques

- Éducation aux médias

- Logiciels libres

Histoire, Géographie, EMC Strabon

- Avec le numérique

- Travailler l’oral

- Travailler / évaluer l’écrit

- Dans la classe !

- Formation continue

- Parcours d’autoformation

- Veille scientifique

- Dossiers thématiques

- Profs-chercheurs

- AGREGATION INTERNE

- Certifications complémentaires

- Capes interne

- Lettres de l’inspection

- Relations avec l’Inspection

- Voix du monde

- Faites visiter votre quartier en LVE

- Tirailleurs : tous à vos plumes !

- Concours civiques et mémoriels

- Travailler avec des partenaires

- Ce que font nos élèves

- GéoPhotoGraphes ! (2011-2020 archivé)

- Jeux Olympiques Paris 2024

- Subventions

- Accueil >

- Enseigner >

- Avec le numérique >

- E-education >

- Des exemples de séquences 100% à distance et/ou hybridables au (...) >

- Th 2 Ch2 Comprendre le monde bipolaire au temps de la guerre froide en (...)

- Th 2 Ch2 Comprendre le monde bipolaire au temps de la guerre froide en distanciel

mercredi 3 mars 2021 , par Frank Fonsa Webmestre , Olivier Pingal

- Troisième - Histoire

Insertion dans les programmes

– Histoire : Classe de troisième – Thème 2 : Le monde depuis 1945 – Sous-thème 2 : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide – Le temps consacré à cette séquence est de 3h00

Résumé de la séquence

Dans cette séquence trois heures sont consacrées à l’étude de la Guerre froide, laquelle s’articule en trois temps de travail en distanciel et fractionnables. Il s’agit pour les élèves de : – découvrir les antagonismes et la formation de deux blocs rivaux par l’analyse, la confrontation et le classement de différentes informations prélevées dans documents au moyen d’un quiz (QuiZiniere) ; – étudier une crise de la guerre froide (au choix le Blocus de Berlin ou la Crise des fusées à Cuba) sous forme d’une tâche complexe qui vise des compétences rédactionnelles et numériques (Développer des documents à contenu majoritairement textuel) ; – amorcer une mise en perspective plus large avec la réalisation d’une chronologie globale de la guerre froide sous format numérique.

- Capacités visées en histoire Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. S’informer dans le monde du numérique. Analyser et comprendre un document. Pratiquer différents langages en histoire et en géographie.

- Compétences du cadre de référence des compétences numériques 1.1 Mener une recherche ou une veille d’information 2.2 Interagir 3.1 Développer des documents à contenu majoritairement textuel

- Notions et repères Guerre froide ; Conflit indirect ou par allié interposé ;Blocus ; Crise ; ONU ; Blocus de Berlin : 1948-1949 ; Crise de Cuba : 1962 ; Bipolarisation.

Mise en œuvre

- Mise en œuvre générale "Professeur.e"

- Étape 1 : La bipolarisation de l’Europe et du monde en deux blocs rivaux

- Étape 2 : Étudier un exemple de crise de la guerre froide

Option 1 : Étudier la crise des fusées à Cuba avec une vidéo Lumni-Enseignement

Option 2 : Étudier la crise du Blocus de Berlin avec un dossier AFP dans l’offre Éduthèque

- Étape 3 : Réaliser une frise chronologique de synthèse sur la guerre froide

Autres articles

- Th2 Ch2 Enseigner « Le tourisme et ses espaces » en classe de 4ème à distance

- Th1 Ch2 Enseigner la « révolution » néolithique à distance

- T2 Ch1 Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité à distance

- Th2 Ch2 Enseigner à distance le mythe de la fondation de Rome et son histoire grâce à l’archéologie

- Th3 Ch3 Enseigner à distance la construction politique et territoriale de l’Empire romain et la diffusion de la civilisation romaine dans le Bassin Méditerranéen

- Th2 Ch2 Habiter un espace de faible densité à vocation agricole à distance

- Th3 Ch1 Étudier le changement climatique et ses effets en distanciel

- Th2 Ch3 Enseigner l’essor du pouvoir royal à travers la guerre et le système féodal en distanciel

- Th3 Ch3 Étudier un littoral touristique en distanciel

2024 - Histoire, Géographie, EMC

- Plan du site

- Mentions légales

- Accès Ariane

- Se connecter

- Archives du BAC (43 534)

- Art (11 062)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 456)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 273)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 436)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Archives du BAC

- / BAC Histoire - Geo

La guerre froide et bipolarisation du monde

Par Lea Peres • 15 Février 2019 • Dissertation • 4 604 Mots (19 Pages) • 8 402 Vues

La Seconde Guerre Mondiale prend fin le 8 mai 1945 avec la victoire des Alliés (Etats-Unis ; Royaume-Uni ; France et URSS). L’Europe est en ruine et très vite se pose la question de son avenir. Privée d’un ennemi commun, la Grande Alliance ne survit pas. Dès 1947 émergent deux superpuissances, les Etats-Unis et l’URSS, qui s’affronteront jusqu’en fin 1991 dans la période qu’on nomme la Guerre Froide. Nous pouvons la définir comme la période de tensions multiformes entre les deux Grands sans confrontation militaire directe. Le but de chacune de ces puissances est d’étendre son idéologie, ainsi que son système politique et économique aux autres pays. Désormais, le monde est bipolaire, séparé en deux blocs. C’est le combat de l’ouest contre l’est, le combat du libéralisme américain contre le communisme soviétique. En quoi la guerre froide devient-elle un conflit de puissances et mène-t-elle à la bipolarisation du monde de 1945 à 1991 ? Nous verrons tout d’abord que le conflit prend une forme nouvelle, puis nous étudierons la mondialisation de cet affrontement indirect. Enfin, nous observerons la période de détente menant à la fin de la guerre froide.

Entre 1945 et 1962, le monde découvre une nouvelle forme de conflit. Ce conflit prend avant tout un aspect idéologique. La grande Alliance de la Seconde Guerre Mondiale ne résiste pas aux dissensions entre les deux grands vainqueurs. La montée des tensions entre les deux grandes puissances n'aura de cesse de s'accentuer et de monter brusquement d'un ton en 1947. Le monde est alors bipolaire. Les Alliés, lors des conférences de Yalta (4 février 1945) et de Potsdam (du 17 juillet au 2 août 1945) se rencontrent dans le but de décider du sort de l'Allemagne et de sa gestion suite à sa défaite. Lors de la conférence de Yalta, les frontières allemandes sont redéfinies à celles d'avant 1937 (donc sans les terres annexées par Hitler). Les Alliés décident également de diviser le pays en 4 zones d'occupation dont chacune sera géré par une puissance. Les Américains et Britanniques acceptent également l'acquisition, par l'URSS, des territoires d'Europe de l'Est qu'il a libéré. En échange, Staline s'est engagé à organiser des élections libres dans chaque pays occupé. De plus, à Potsdam, les Alliés mettent en place le programme "4D" prévoyant la démilitarisation de l'Allemagne, sa décartellisation (démantèlement des grandes entreprises liées au nazisme comme l'entreprise IG FARBEN) et l'installation d'une politique de dénazification et de démocratisation. Leur but est d'extirper le nazisme du peuple allemand qu'ils jugent responsable de la guerre. Désormais, l'URSS gère la partie est de l'Allemagne et Berlin-Est. Il s'occupe également, avec l'autorisation des Alliés, de tous les territoires qu'il a libérés durant la guerre, soit une grande partie de l'Europe occidentale. Il en profite pour y installer des dirigeants communistes qui lui sont dévoués, étendant ainsi la domination soviétique. Face à cette menace, Winston Churchill, premier ministre britannique prend la parole le 5 mars 1946. A Furon, il prononce un discours où il explique l'existence d'un "rideau de fer», une frontière hermétique séparant l'Europe en deux opposant les pays du bloc occidental libre aux pays du bloc soviétique sous la coupe de Staline. Il appelle alors à une alliance anglo-étasunienne pour affronter la menace communiste. Par la suite, la méfiance des Anglais s'est révélée justifiée. En effet, en 1947, se déroulent les premières élections législatives en Pologne. Le parti communiste polonais, très proche de l'URSS, falsifie les élections et finit à la tête du gouvernement. Staline viole ainsi les accords de Yalta où il s'était engagé à organiser des élections libres dans les territoires occupés. En réaction, le président des États-Unis, Truman engage son pays dans une politique de "containment «, une politique d'endiguement du communisme. Il annonce au Congrès des Etats-Unis, le 12 mars 1947, que le pays apportera " un soutien économique et financier" aux pays dans le besoin afin de "maintenir la liberté des Etats du monde et [les] protéger de l'avancée du communisme". C'est le plan Marshall, un programme d'aide financière proposé en 1947 par les Etats-Unis à l'Europe dans le but de l'aider à se reconstruire. Par ce biais, les États-Unis freinent l'expansion du communisme et s'impose comme les principaux adversaires de l'URSS. Staline, lui, refuse le plan Marshall et oblige les démocraties populaires (nom donné par l'URSS aux pays d'Europe de l'Est dans lesquels il a installé des régimes communistes) à faire de même. Il riposte avec la mise en place du Kominform, en septembre 1947, qui coordonne tous les partis communistes du monde. Cela permet à Staline de contrôler étroitement les partis communistes occidentaux. Lors de la création du Kominform, à Varsovie , le délégué soviétique Jdanov, en réponse à la doctrine Truman, fait approuver aux participants de la réunion la doctrine soviétique. Selon lui, le monde est divisé en deux camps : celui des pays basés sur "la paix et la démocratie " dirigé par l'URSS et celui "impérialiste et anti-démocratique" dirigé par les Etats-Unis. L'URSS et les « démocraties populaires » s’annoncent donc comme une "force anti-impérialiste". Désormais, le monde est divisé. Il est devenu bipolaire, séparé en deux blocs inconciliables avec deux idéologies qui se font face.

Cette bipolarisation se structure autour de deux blocs grâce à des alliances. Chaque camp a pour but d'agrandir son influence. Pour cela, ils emploient de nombreux moyens et mènent une guerre de propagande pour légitimer les actions menées. La conquête de l'espace, qui exige des moyens financiers énormes et des recherches pointues, illustre parfaitement la compétition que se livrent les deux camps. Les soviétiques sont les premiers à rejoindre l'espace mais ce sont les Américains qui marchent les premiers sur la Lune en 1969. Entre 1955 et 1990, les Etats-Unis et l'URSS se dotent massivement d'armes nucléaires et rivalisent de puissance. Les Etats-Unis possèdent déjà l'arme nucléaire mais les Russes créent leurs propres bombes : la bombe A en 1949 ou encore la bombe H, beaucoup plus puissante, en 1953. Dans cette lutte, les deux camps ont tous deux recourent à des alliances économiques

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

Fiche de révision : La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire

La guerre froide : affrontements et crises politiques dans un monde bipolaire

Si tu es un lycéen en terminale , tu dois déjà avoir planifié tes révisions pour ton baccalauréat 2024 . Si ce n’est pas le cas, tu peux te baser sur notre programme de révision en le planifiant en fonction des dates du bac 2024 ou des coefficients des matières … 💪

Le début de la guerre froide, une période de fortes tensions (1947-1956)

- Les premières années de la guerre froide sont marquées par de très fortes tensions entre les superpuissances, qui se considèrent mutuellement comme une menace.

- La constitution des blocs se fait avec l’aide directe – ou indirecte – des États-Unis ou de l’URSS.

- Le premier conflit périphérique commence en 1950 en Corée. Le pays est divisé entre :

- une zone d’occupation soviétique au nord, devenue la République démocratique populaire de Corée ;

- et une zone d’occupation américaine au sud, devenue la République de Corée.

- Le conflit est très près de dégénérer en guerre nucléaire, mais le front se stabilise entre Corée du Nord et Corée du Sud, et aboutit à l’armistice en 1953 , après un million de morts.

- Dans le reste du monde, on agit pour ou contre le communisme :

- Dans les pays encore colonisés, on soutient la rébellion communiste , comme en Indochine française. Dans cette région, la principale force de résistance est incarnée par le Viet Minh, dirigé par Hô Chi Minh ;

- en Europe de l’Est la « tactique du salami » est appliquée, qui consiste pour les communistes à s’allier aux autres forces politiques avant de les exclure du pouvoir (cf. « coup de Prague » de février 1948) ;

- les États-Unis réagissent via des pactes d’alliance , en aidant à la reconstruction des pays dévastés par la guerre ( plan Marshall ) ;

- En France, les ministres communistes sont exclus du gouvernement de Paul Ramadier au printemps 1947 ;

- en Iran, la CIA (service de renseignement américain) aide au renversement du Premier ministre Mossadegh en 1953, considéré comme trop favorable aux communistes.

- En janvier 1953, le président américain Eisenhower approfondit la doctrine Truman avec la politique du Roll Back (refoulement du communisme).

- Les États-Unis et l’Union soviétique revendiquent la supériorité de leurs modèles de société respectifs :

- le modèle du libéralisme capitaliste repose sur l’idée que l’individu peut travailler librement dans une société libre pour accéder à l’ American Way of Life , fondée sur le confort matériel et la famille traditionnelle ;

- Si la prospérité est une réalité, elle concerne avant tout les Blancs protestants, car la ségrégation raciale reste en place jusqu’aux années 1960.

- en URSS, le Parti Communiste contrôle l’économie pour assurer l’égalité matérielle entre tous les citoyens et construire une société communiste sans classes .

- La population est surveillée par un État totalitaire omniprésent .

- Pendant la guerre froide une course aux armements s’engage : augmentation du nombre de bombes possédées par l’URSS et les États-Unis et diversification des moyens de les lancer (bombardiers, missiles, sous-marins, etc.) et de les contrer.

- En 1957, les Américains apprennent que les Soviétiques ont mis en orbite le premier satellite artificiel de l’histoire, Spoutnik . Chaque côté craint l’attaque de l’autre.

- L’intellectuel français Raymond Aron résume cette situation par la formule « paix impossible, guerre improbable » .

La coexistence pacifique (1956-1962)

- Staline meurt le 5 mars 1953. Nikita Khrouchtchev s’impose en 1956 comme son successeur. Une nouvelle ère s’ouvre dans les relations américano-soviétiques, marquées par une capacité à coexister.

- Le 24 février 1956, au XX e Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique (PCUS), Khrouchtchev dénonce les purges et la terreur de masse du régime stalinien.

- La bipolarité du monde se réduit, les blocs se fissurent et le processus de décolonisation crée de nombreux nouveau États – que chaque Grand tente d’attirer dans son camp –.

- C’est ainsi qu’en 1954, la guerre d’Indochine aboutit à la division du Vietnam entre un Nord communiste et un Sud capitaliste.

- En 1959, Khrouchtchev expose ainsi les principes de la coexistence pacifique devant le Soviet Suprême (Parlement soviétique).

- En 1956, les deux superpuissances coopèrent pour résoudre une crise internationale autour du canal de Suez :

- le colonel Gamal Abdel Nasser projette de nationaliser le canal de Suez pour financer l’industrialisation du pays ;

- craignant de perdre ce passage stratégique, les Britanniques réagissent et planifient une opération militaire de prise du contrôle du canal à laquelle se joignent la France et Israël ;

- ces derniers sont victorieux sur le terrain mais sous la menace américaine, ils retirent leurs troupes.

- Nasser a transformé une défaite militaire en victoire politique aux yeux des États arabes et du tiers-monde en formation.

- Des signes de bonne volonté se manifestent de part et d’autre, avec notamment le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis en 1959 ou sa rencontre avec Kennedy à Vienne en 1961.

- La guerre froide continue cependant, comme le montrent les crises autour de Berlin (cf. blocus de Berlin ).

- Khrouchtchev tente de négocier l’annexion de Berlin-Ouest à la RDA en 1958 mais se heurte au refus catégorique des Occidentaux. Dans la nuit du 13 août 1961, il fait construire un mur entourant hermétiquement Berlin-Ouest.

- Ce « mur de la honte » est érigé en symbole de l’oppression communiste à partir de la visite de Kennedy (1961-1963) en 1961.

La détente, un recul maîtrisé des tensions (1962-1975)

- La coexistence pacifique est mise à l’épreuve avec la crise de Cuba :

- en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba ;

- en juillet 1960, Che Guevara annonce que Cuba fait partie du camp socialiste. Pour la première fois, la doctrine Monroe est remise en cause ;

- la doctrine Monroe est formulée au XIX e siècle, les États-Unis annoncent qu’ils sont les seuls à pouvoir intervenir dans les affaires de l’hémisphère ouest (continent américain). Pendant la guerre froide, il s’agit d’empêcher l’installation d’un pouvoir pro-soviétique en Amérique Latine.

- les États-Unis établissent un blocus naval de l’île, mais l’URSS vient au secours de Cuba en lui apportant une aide économique et militaire ;

- en octobre 1962, les États-Unis se rendent compte que des missiles soviétiques sont en train d’être installés sur le territoire cubain, menaçant leur territoire ;

- le 22 octobre 1962, Kennedy annonce un ultimatum à Khrouchtchev et exige le démantèlement des missiles et l’arrêt de l’aide militaire soviétique à Cuba.

- La crise de Cuba a montré la dangerosité et la fragilité de l’équilibre de la terreur.

- L’équilibre de la terreur a un coût très lourd pour les deux Grands. Une série de traités interdit les expériences nucléaires dans l’atmosphère, l’espace et l’océan.

- En 1968, le Traité de non-prolifération nucléaire voit la plupart des pays renoncer au nucléaire militaire en échange d’une aide au développement du nucléaire civil.

- Des accords commerciaux sont conclus entre Américains et Soviétiques, aboutissant à un échange de produits agricoles et technologiques américains contre du pétrole et du gaz naturel soviétiques.

- En 1969, le chancelier de la RFA, Willy Brandt, inaugure l’ Ostpolitik , un rapprochement avec la RDA et les pays d’Europe de l’Est.

- La bipolarité du monde recule avec l’émergence du tiers-monde (cf. Indépendance et nouveaux États pendant la guerre froide ), et principalement de la Chine populaire, proclamée en 1949.

- La détente américano-soviétique culmine avec les Accords d’Helsinki de 1975.

- Cependant, ces accords sont suivis d’une prise de conscience que la guerre froide continue par d’autres moyens et dans d’autres régions, notamment en Afrique.

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde

- Synthèse visuelle

- Vocabulaire

- Personnages

- Pour aller plus loin

- Quiz numérique

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde

A au cœur de la guerre froide, 1 un monde bipolaire.

- Deux superpuissances rivales (URSS / États-Unis) et leurs alliés (à qui ils apportent une aide militaire et économique) ⇒ bipolarisation du monde entre deux modèles idéologiques opposés (communisme / démocratie libérale et capitalisme) qui impacte le quotidien des populations à travers une propagande indirecte (utilisation de l’humour, objets du quotidien, loisirs) ⇒ « rideau de fer » qui se matérialise en Allemagne, à Berlin : empêcher la migration des citoyens de RDA en RFA (meilleure situation économique), le gouvernement de RDA fait bâtir un mur séparant la ville en 1961 .

- Bloc de l’Ouest : les États-Unis concluent une série d’alliances sur tous les continents + renforcent les liens avec l’Europe de l’Ouest via l’OTAN et le plan Marshall ⇒ ce bloc rassemble des pays qui consentent librement à en être membre, mais aussi des pays qui entretiennent une relation asymétrique avec les États-Unis : en échange de l'aide militaire et économique américaine, ils sont parfois contraints de soutenir la politique étrangère du pays.

- Bloc de l’Est : plusieurs « démocraties libérales » (= États-satellites ) liées à l’URSS via le pacte de Varsovie (alliance militaire) et sur lesquelles l’URSS exerce un contrôle militaire, économique et politique + alliances avec d’ autres pays communistes (sauf la Yougoslavie, qui revendique son autonomie, et la Chine, qui s'éloigne du modèle soviétique).

2 La rivalité des deux Grands

- Course aux armements : à partir de 1949 , États-Unis et URSS ont la bombe A, puis d’autres pays se la procurent pour assurer leur sécurité et leur autonomie (Royaume-Uni, France, Chine) ⇒ prolifération nucléaire et compétition technologique ( bombe H ) ⇒ crainte d’une guerre atomique.

- Équilibre de la terreur : la doctrine de la dissuasion nucléaire atteint ses limites avec la crise de Cuba : découverte sur l'île de Cuba de bases de lancement de missiles soviétiques, installées après le débarquement de la Baie des cochons par les États-Unis pour renverser Castro qui s’est allié avec l’URSS ⇒ blocus maritime opéré par les Américains ⇒ démantèlement des bases de lancement soviétiques en échange du démantèlement de celles des États-Unis en Turquie. Cet épisode marque l'apogée des tensions, MAIS détente ensuite : efforts de limitation des armements nucléaires (accords SALT).

- Course à l’espace : lancement de programmes spatiaux ambitieux par les deux superpuissances ⇒ l'URSS envoie le premier être humain dans l'espace (Gagarine) et le premier satellite (Spoutnik) // les États-Unis créent la NASA et envoient les premiers hommes sur la Lune.

B De nouveaux acteurs : décolonisation et émergence du tiers-monde

1 l’émancipation des colonies européennes.

- Superpuissances anticolonialistes : URSS contre l' impérialisme occidental + doctrine Wilson aux États-Unis défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ⇒ encouragent la décolonisation en fournissant du matériel aux révoltés (URSS) ou en encourageant les Européens à accorder l'indépendance (États-Unis).

- Mouvements indépendantistes locaux qui demandent la souveraineté nationale vs puissances coloniales européennes dont le prestige a été affaibli par la guerre ⇒ la majorité des colonies d'Afrique subsahrarienne obtient l' indépendance par négociation , mais certains conflits dégénèrent en guerres de décolonisation (ex : guerre d'indépendance indonésienne de 1945 à 1949 .

- De nouvelles structures politiques : après l'indépendance, ces nouveaux États doivent créer de nouvelles formes de gouvernement ⇒ régimes autoritaires (ex : le Kenya devient de facto un État à régime monopartite) ou démocratiques (ex : en Inde, Jawaharlal Nehru devient Premier ministre).

- De nouvelles alliances : les métropoles veulent conserver des liens avec leurs anciennes colonies ⇒ celles du Royaume-Uni peuvent choisir, une fois indépendantes, de rejoindre le Commonwealth (ex : l'Inde en 1947 ) vs celles de la France restent reliées à leur ancienne métropole par tout un réseau de relations économiques et politiques – ce qui est parfois dénoncé via le terme péjoratif de « Françafrique ».

2 L’émergence d’une « troisième voie » ?

- Les pays du tiers-monde prennent conscience de leur volonté commune : échapper à l’influence des superpuissances ⇒ création du « groupe des 77 » à l'ONU + du mouvement des non-alignés aux conférences de Bandung et de Belgrade. Mais leur position de neutralité vis-à-vis des deux Grands est menacée par certains États communistes du groupe, comme Cuba ou la Yougoslavie.

- Développement du panarabisme et du mouvement des non-alignés (notamment grâce au président égyptien Gamal Abdel Nasser ) mais peu de projets aboutissent ⇒ échec de la République arabe unie : création d'un État unifié par Nasser en 1958 (pour contrer la menace communiste), mais la Syrie se sent rapidement colonisée par l'Égypte et se retire en 1961 .

- Cette affirmation du tiers-monde a des limites : dépendance économique de ces nouveaux États envers les grandes puissances + conflits internes (ex : guerre entre l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane après l'indépendance).

C Les points chauds de la Guerre froide

1 en europe, en afrique, en amérique : insurrections et répressions.

- L’URSS contrôle l’Europe de l’Est + réprime de nombreux soulèvements populaires par l'intervention de l'armée : c'est le cas des manifestations ouvrières en RDA en 1953 , et des mouvements réformateurs en Hongrie et en Tchécoslovaquie ⇒ pas de démocratisation malgré la déstalinisation initiée par Khrouchthev.

- Monde instable : KGB (URSS) et CIA (États-Unis) financent tous deux des guérillas et des coups d’État visant à renverser les gouvernements favorables à l’adversaire (ex : Ernesto « Che » Guevara, qui a mené la révolution communiste cubaine, est traqué par la CIA).

- L'année 1968 : nombreux mouvements de contestation, remise en question de l’ordre établi dans chacun des deux blocs : - à l'Ouest, révoltes étudiantes pour dénoncer la politique américaine + réclamer des réformes sociales et une libération des mœurs (ex : Mai 68 en France) ; - à l'Est, contestation de la domination soviétique et du système communiste (ex : printemps de Prague en Tchécoslovaquie, avec un programme réclamant le retour de la liberté de la presse, de la liberté de mouvement et de réunion).

2 Au Proche et au Moyen-Orient : une région sous tension

- Région convoitée pour ses ressources pétrolières + le canal de Suez, passage stratégique ⇒ crise de Suez lorsque Nasser nationalise le canal pour financer la construction d'un barrage (que les États-Unis ont refusé de financer) : intervention militaire contre l’Égypte (France, Royaume-Uni, Israël) – mais l'ONU, puis l'URSS et même les États-Unis réclament le retrait des troupes ⇒ échec de l'intervention, victoire de Nasser.

- guerre des Six Jours (mouvements de troupes égyptiennes dans le désert du Sinaï + signature d'une alliance militaire avec la Jordanie ⇒ attaque préventive israélienne + conquête de nombreux territoires) ;

- guerre du Kippour (Égyptiens et Syriens attaquent par surprise la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan, territoires respectivement égyptien et syrien occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours ⇒ Israël réagit et les combats se poursuivent jusqu'au cessez-le-feu imposé par l'ONU).

- Crise iranienne : le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh décide de nationaliser les gisements de pétrole du pays et d'exproprier la compagnie britannique qui les exploitait ⇒ les États-Unis décident avec le Royaume-Uni de l'évincer du pouvoir en soutenant un coup d'État.

3 En Asie : un nouvel équilibre régional

- guerre de Corée (conflit interne entre la Corée du Nord soutenue par l'URSS et la Corée du Sud soutenue par les États-Unis, qui se solde par un retour aux frontières initiales) ;

- guerre du Vietnam (guerre civile entre le Vietnam du Nord soutenu par l'URSS et le Vietnam du Sud soutenu par les États-Unis, qui se solde par le retrait des troupes américaines et la victoire des communistes).

- Transformations de la Chine : en 1949 , Mao Zedong prend le pouvoir, proclame la République populaire de Chine et installe un régime totalitaire fondé sur un parti unique et un culte du chef ⇒ influence croissante dans la région, MAIS famine (échec de l'industrialisation prévue par le Grand Bond en avant ) et répression ( Révolution culturelle : les gardes rouges sʼen prennent aux institutions du passé et aux intellectuels).

Testez-vous !

- Bipolarisation

- Panarabisme

- Cours : Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers-monde Cours

Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève en 1945, deux pays apparaissent comme les grands vainqueurs : les États-Unis et l'URSS. Ces deux puissances s'opposent idéologiquement, on parle de bipolarisation du monde : c'est la guerre froide. Jusqu'en 1970, cette bipolarisation du monde va influencer les relations géopolitiques. La période de 1945 à 1970 est également marquée par l'émergence du tiers-monde après la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie. La Chine de Mao s'affirme comme un acteur géopolitique important, tandis que des conflits se développent et s'enracinent au Proche-Orient. En quoi peut-on parler d'un monde bipolaire après la Seconde Guerre mondiale, et quels rôles les États-Unis et l'URSS jouent-ils dans la décolonisation et l'émergence du tiers-monde ? Quelles sont les nouvelles puissances et les nouveaux conflits sur la scène mondiale ?

Un monde bipolaire : l'affrontement des États-Unis et de l'URSS

Très vite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès 1947, les États-Unis et l'URSS forment deux blocs qui s'opposent dans ce que l'on appelle la guerre froide. De 1948 à 1953, les tensions sont très fortes. De 1953 à 1970, des crises continuent d'opposer les deux puissances, mais les forces s'équilibrent dans les années 1970. On parle alors de « la Détente ».

1947 : la naissance des deux blocs

À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les États-Unis et l'URSS sont les grands vainqueurs. Très vite, ils s'affrontent dans ce que l'on a appelé la guerre froide. Le monde est divisé, bipolarisé entre ces deux blocs dès 1947. On parle de rideau de fer pour désigner la limite entre les deux blocs. Les deux puissances s'opposent sur le plan idéologique : les États-Unis constituent le bloc occidental, avec une politique libérale, tandis que l'URSS constitue le bloc soviétique, avec une politique communiste.

En 1945, l'Armée rouge (armée russe) s'installe dans les pays de l'Est qu'elle a libérés et qu'elle va occuper en mettant en place des « fronts nationaux » dirigés par le Parti communiste. Dès 1946, des dictatures s'installent, prenant le nom de « démocraties populaires ». Churchill, Premier ministre anglais, perçoit la création d'un « rideau de fer ». Le monde est divisé en deux blocs. En Europe, ce rideau de fer marque la limite entre les deux pôles.

Le président américain Truman prend acte de la bipolarisation du monde dans un discours en mars 1947 : c'est la doctrine Truman, qui définit le containment (endiguement) pour soutenir financièrement « les peuples libres ». Le plan Marshall de juin 1947 propose d'aider à la reconstruction des pays européens (qui soutiendront en retour l'économie américaine). Il est accepté par seize pays occidentaux et rejeté par l'URSS qui oblige les pays sous son contrôle à le refuser également.

L'URSS réagit par la doctrine Jdanov et par la création du Kominform (bureau d'information des partis communistes) qui doit permettre de contrôler plus étroitement les partis communistes européens.

Chaque bloc se construit autour d'une superpuissance, d'une doctrine, d'un système économique, d'une organisation politique et d'une alliance militaire.

1948-1953 : des tensions de plus en plus fortes

L'année 1948 est une année de tensions multiples entre les deux blocs, notamment en Allemagne. Les tensions vont culminer avec la guerre de Corée qui se termine en 1953.

L'année 1948 est une année cruciale dans la bipolarisation du monde :

- La Tchécoslovaquie, seul pays de l'Est à ne pas être encore une démocratie populaire, bascule dans le bloc soviétique lors du « coup de Prague » de février.

- Tito, dirigeant communiste de la Yougoslavie, souhaite rester indépendant. Staline n'ose pas envahir le pays et doit s'incliner. La Yougoslavie est exclue du Kominform.

- La même année, les Occidentaux (États-Unis, Royaume-Uni, France) décident de créer une zone d'occupation commune en Allemagne, à la place de leurs trois zones respectives.

Une monnaie commune, le Deutsche Mark, est créée. En réponse, Staline instaure un blocus de Berlin-Ouest en juin 1948. Les voies ferrées et les autoroutes sont coupées par les Soviétiques, isolant totalement les zones occidentales. Les États-Unis mettent en place un pont aérien afin de ravitailler la ville.

Près de 275 000 vols arrivent à Berlin-Ouest en onze mois de blocus.

Staline finit par céder et rétablit la libre circulation :

- Les trois zones d'occupation occidentales en Allemagne deviennent la RFA (République fédérale d'Allemagne) en mai 1949.

- La zone soviétique devient la RDA (République démocratique allemande) en octobre 1949.

En 1950, la guerre de Corée donne une dimension mondiale à la guerre froide.

La Corée du Nord (communiste) envahit la Corée du Sud (pro-américaine), avec le soutien de Staline. Truman riposte par l'envoi d'un corps expéditionnaire, appuyé par l'ONU. L'armistice de Pan Mun Jon, signé en juillet 1953, met un terme à ce conflit qui a causé la mort de plus d'un million de personnes et reste un échec pour le camp soviétique.

1953-1970 : du dégel à la Détente

Une période de « dégel » s'annonce avec la mort de Staline en 1953. Cependant, les tensions continuent. Dès 1956, de nouvelles crises apparaissent (seconde crise de Berlin, crise des missiles de Cuba). Après la crise de Cuba en 1962, les tensions s'apaisent, cette période est appelée la Détente.

En URSS, Khrouchtchev succède à Staline. Il propose un répit provisoire avec l'idée d'une « coexistence pacifique ». Les crises de 1956 révèlent une nouvelle donne : les deux Grands s'entendent pour éviter l'escalade liée à la prolifération des armes nucléaires :

- Les États-Unis possèdent la bombe A depuis 1945 et la bombe H depuis 1952.

- L'URSS possède la bombe A depuis 1949 et la bombe H depuis 1953.

On observe même des alliances ou des non-réactions entre les deux puissances :

- Lors de la crise de Suez, les États-Unis et l'URSS s'allient pour obliger Français et Anglais à évacuer la zone du canal, occupée depuis la nationalisation par Nasser.

- Les États-Unis ne réagissent pas lorsque l'URSS écrase la révolution hongroise.

Khrouchtchev rencontre rapidement des difficultés, notamment des contestations en Pologne et en Hongrie. Dès 1956, c'est le retour à la guerre froide dans les relations internationales. L'URSS se sent en position de supériorité avec ses fusées transcontinentales et l'envoi du premier homme dans l'espace.

La seconde crise de Berlin (1958-1961) s'inscrit dans ce contexte politique. En quinze ans, plus de trois millions d'Allemands de l'Est ont quitté le bloc soviétique, avec le soutien des Occidentaux, pour se réfugier à l'Ouest. Pour endiguer ce phénomène, Khrouchtchev rétablit un blocus de Berlin en 1958. Il n'est pas total mais débouche sur la construction du « mur de la honte ». Le mur de Berlin est construit en une nuit, le 13 août 1961, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba marque l'apogée des nouvelles tensions. En 1959, Fidel Castro a chassé le dictateur Batista et s'est emparé des intérêts américains dans l'île. Il demande l'aide de l'URSS et laisse les Soviétiques procéder à l'installation de rampes de missiles dirigés vers les États-Unis. La réaction du président Kennedy est immédiate : il isole Cuba par un blocus maritime au moment où la flotte soviétique approche.

Finalement, Khrouchtchev cède et renonce. Le monde est passé très près d'une guerre nucléaire. La crise de Cuba fait prendre conscience aux deux Grands du danger atomique et de la nécessité de discuter. La période de la Détente s'ouvre et dure jusqu'en 1975.

La décolonisation et l'émergence du tiers-monde

Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances européennes coloniales ont perdu de leur prestige. Les pays colonisés réclament leur indépendance. La décolonisation se fait en plusieurs étapes et mène à l'émergence du tiers-monde.

Les causes de la décolonisation

La colonisation a considérablement fragilisé les économies et les sociétés des pays colonisés. Ils souhaitent obtenir leur indépendance. L'URSS et les États-Unis favorisent la décolonisation qui leur permet d'obtenir de nouveaux débouchés pour leurs économies. L'ONU est également contre la colonisation.

Les pays colonisés ont souffert de la colonisation :

- L'artisanat et le commerce ont été détruits pour que les pays colonisateurs puissent vendre leurs propres produits.

- Les populations locales sont souvent très pauvres et vivent dans des bidonvilles.

- Les progrès en termes d'hygiène et de santé ont provoqué l'explosion de la démographie, ce qui entraîne le chômage.

- Les humiliations de la part des colons sont récurrentes.

- Les nouvelles élites formées dans les universités européennes apportent de nouvelles idées.

La Seconde Guerre mondiale provoque les défaites rapides des pays colonisateurs :

- Le Royaume-Uni sort vainqueur mais a subi des difficultés.

- La France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie ont été envahis.

- Les troupes coloniales ont perdu face aux Japonais en Birmanie, en Malaisie, en Indochine et au Congo belge.

Le prestige des puissances européennes est entaché.

De plus, les Britanniques se sont positionnés comme les défenseurs des libertés et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la Charte de l'Atlantique de 1941. Les colonies et les Français leur ont servi d'appui en fournissant des soldats pour la libération des pays asservis par l'Allemagne nazie. Cela alimente le désir d'indépendance. De nouveaux partis indépendantistes apparaissent.

L'ONU, créée en 1945, les soutient. Elle est favorable au « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». L'ONU offre une tribune aux leaders indépendantistes, comme Nehru (en Inde) ou Soekarno (en Indonésie). Les États-Unis se posent en modèle en accordant l'indépendance aux Philippines. Ils sont favorables à tout État souhaitant sa liberté et se mettant sous leur protection, au détriment du bloc soviétique. L'URSS arme tous ceux qui souhaitent obtenir leur indépendance dans le monde. La Chine, devenue communiste en 1949, s'associe à ce mouvement.

Les étapes de la décolonisation

La décolonisation commence en Asie en 1947 et se poursuit en Afrique dans les années 1950. Certaines décolonisations sont pacifiques, d'autres sont violentes et entraînent des guerres, comme la guerre d'Algérie de 1954 à 1962.

La décolonisation débute en Asie en 1947. Les colonies anglaises, l'Inde, le Pakistan, la Birmanie, Ceylan et la Malaisie, sont décolonisées de manière pacifique :

- Depuis la participation de soldats d'origine indienne à la Première Guerre mondiale, Gandhi défend l'émancipation des Indes britanniques. La Seconde Guerre mondiale accélère le processus. Les négociations débutent dès 1945. Gandhi et Nehru, leaders du parti du Congrès, souhaitent conserver l'unité de l'Inde, tandis que les musulmans dirigés par Jinnah veulent créer un État indépendant, le Pakistan. Le 15 août 1947, l'indépendance du Pakistan et de l'Union indienne est reconnue.

- Ceylan et la Birmanie obtiennent leur indépendance en 1948 et la Malaisie en 1957.

L'Indonésie, colonie des Pays-Bas, et l'Indochine du Nord, colonie de la France, entrent en guérilla car les pays colonisateurs refusent leur indépendance :

- L'Indonésie remplace les Indes néerlandaises en 1949 sous la pression de l'ONU et contre la volonté des Pays-Bas.

- En Indochine du Nord, Hô Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam en septembre 1945. Appuyée puis refusée par la France, cette volonté d'indépendance conduit à une guerre qui s'achève par les accords de Genève signés en juillet 1954, après la défaite française de Diên Biên Phu.

Dans un second temps, les pays d'Afrique sont décolonisés. Certaines colonies françaises sont décolonisées pacifiquement, d'autres mènent à un conflit :

- La France accorde l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1956 et négocie pacifiquement celle de l'Afrique noire française. La loi-cadre Defferre permet une évolution vers l'autonomie des territoires en 1956. Puis, le général de Gaulle propose une nouvelle alliance, la Communauté française, à laquelle tous adhèrent (à l'exception de la Guinée) en 1958. L'indépendance est proclamée en 1960. Elle est accompagnée par celle des colonies britanniques ou belges.

- En revanche, en Algérie, les colons français s'opposent à toute idée de réforme. La guerre débute en 1954 par l'insurrection de la Toussaint. La crise s'enlise. En 1958, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Des négociations pour la paix s'amorcent, elles sont longues. Les accords d'Évian sont signés en mars 1962. L'Algérie devient indépendante après une guerre violente et traumatisante.

Les colonies portugaises sont les dernières à obtenir gain de cause : la Guinée-Bissau, le Mozambique et l'Angola accèdent à l'indépendance en 1974 et 1975 après une longue période de violences.

L'émergence du tiers-monde

La décolonisation permet la création de vingt-neuf États asiatiques et africains. Ces États revendiquent leur solidarité notamment lors de la conférence de Bandung en Indonésie en 1955. On parle d'émergence du tiers-monde. Les États nouvellement indépendants tentent de s'affranchir de l'influence des États-Unis et de l'URSS, mais cela reste compliqué.

Le démographe Alfred Sauvy invente la notion de « tiers-monde ». Elle fait référence au tiers état : c'est la majorité de la population qui est minoritaire politiquement.

À la conférence de Bandung en 1955, les États nouvellement indépendants se rassemblent. Ils condamnent le colonialisme et revendiquent la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État. Ils défendent les Droits de l'homme et utilisent l'ONU comme tribune.

© Wikipédia

Ces États nouvellement indépendants se réunissent à nouveau à Belgrade en 1961. Vingt-cinq pays créent le mouvement des non-alignés basé sur le rejet de la bipolarisation du monde et l'obligation tacite d'adhérer à l'un ou à l'autre des deux modèles idéologiques. Ils veulent emprunter leur propre voie. Cependant, il est très compliqué pour ces jeunes États fragiles politiquement et économiquement d'exister sans les deux superpuissances.

La première Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a lieu en 1964 à l'initiative de soixante-quinze pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elle est organisée tous les quatre ans. Une assemblée extraordinaire des Nations unies définit un programme visant à construire un nouvel ordre économique international en 1974. C'est un échec relatif, les pays du Nord sont peu coopératifs et les pays du Sud sont divisés. Le tiers-monde désuni ne résiste pas à la guerre froide et à la crise des années 1970.

L'Indochine française et la guerre du Vietnam sont des conflits dans lesquels l'URSS et les États-Unis interviennent :

- La Chine et l'URSS financent l'armée Viêt-Minh d'Hô Chi Minh contre l'armée française en Indochine.

- La guerre du Vietnam voit s'opposer le Nord-Vietnam pro-soviétique et le Sud-Vietnam pro-occidental.

La Chine de Mao : l'affirmation d'un nouvel acteur international

La période 1945-1970 est marquée par l'affirmation d'un nouvel acteur international : la Chine. En 1949, Mao Zedong crée la République populaire de Chine. La Révolution culturelle lancée en 1966 lui permet de s'imposer sur la scène internationale comme un acteur de premier plan.

1949 : Mao Zedong crée la République populaire de Chine

En 1949, Mao Zedong proclame la fondation de la République populaire de Chine. C'est une République communiste qui est alors mise en place, l'URSS la soutient.

En 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale s'achève, une guerre civile éclate en Chine. Elle se termine avec la victoire des communistes de Mao soutenus par l'URSS, et la défaite des nationalistes soutenus par les États-Unis.

La République populaire de Chine est proclamée le 1 er octobre 1949. Les nationalistes doivent se réfugier à Taïwan. Les États-Unis et l'ONU ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement. En signe de protestation, l'URSS cesse de siéger à l'ONU.

Dans le cadre des conflits de la guerre froide, les Chinois interviennent au nom du bloc soviétique.

Les Chinois interviennent au nom du bloc soviétique dans la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam.

Hong Kong reste britannique et Macao reste portugaise. Aucune opération militaire n'est tentée contre Taïwan, protégé par les États-Unis.

L'importance grandissante de la Chine

En 1966, Mao lance la Révolution culturelle en s'appuyant sur la jeunesse (« Gardes rouges »). Cette révolution permet à la Chine d'avoir une influence partout dans le monde. Un rapprochement avec les États-Unis a lieu entre 1969 et 1972. La Chine a de plus en plus d'influence au niveau mondial.

La politique du « Grand Bond en avant » est fondée sur un ensemble de réformes comme la collectivisation des terres agricoles et le développement de l'industrie. Cette politique a des résultats catastrophiques.

Entre 20 et 43 millions de Chinois meurent de la famine lors de l'application de la politique du Grand Bond en avant.

Mao perd le pouvoir jusqu'en 1966. Il met alors en place la Révolution culturelle qui repose sur l'idée de renverser un ordre établi inégalitaire. Cette révolution séduit la jeunesse jusqu'en Occident. Les mouvements étudiants maoïstes sont nombreux lors du mouvement de mai 1968 et le « Petit Livre rouge » de Mao se diffuse.

« Petit Livre rouge »

Le « Petit Livre rouge » est un recueil dans lequel on trouve de nombreuses citations de Mao.

Dans le film La Chinoise de Jean-Luc Godard en 1967, les personnages lisent le « Petit Livre rouge ».

Dans les années 1970, la Chine se rapproche des États-Unis :

- En 1971, la Chine remplace Taïwan sur le siège chinois du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'accord des États-Unis et devient un interlocuteur crédible.

- En 1972, Richard Nixon est le premier président américain à se rendre en Chine populaire.

Mao meurt en 1976. Pour la Chine, c'est le début d'une ouverture et d'un développement économique spectaculaire qui continue jusqu'à aujourd'hui.

Les conflits au Proche et au Moyen-Orient

La période de 1945 à 1970 voit émerger de violentes tensions au Proche et au Moyen-Orient. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des conflits agitent la région. Les facteurs de tensions sont multiples. La région est prise dans la guerre froide. La création de l'État d'Israël attise la haine entre Juifs et Arabes.

Les facteurs de tensions au Proche et au Moyen-Orient

En 1945, de nombreux enjeux économiques, politiques et culturels font du Proche et du Moyen-Orient une région stratégique à l'échelle mondiale.

Proche-Orient

Le Proche-Orient désigne les pays situés à l'est de la Méditerranée (Égypte, Turquie, Syrie, Liban, Israël, territoires palestiniens, Cisjordanie et Jordanie).

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient désigne les pays du Proche-Orient, ainsi que l'Irak, la Péninsule arabique, l'Iran et l'Afghanistan.

Les facteurs de tensions au Proche et au Moyen-Orient sont multiples :

- La zone est une importante réserve d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz, dont l'exploitation est nécessaire pour les économies industrialisées.

- C'est un carrefour de circulation essentiel entre l'Asie et l'Europe.

- C'est enfin le berceau des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam) abritant les lieux saints.

Le Proche et le Moyen-Orient pris dans la guerre froide

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis, engagés dans la guerre froide, rivalisent au Proche et au Moyen-Orient. Les pays du Proche et du Moyen-Orient rentrent dans la logique de la guerre froide et intègrent les blocs.

Certains pays rejoignent le bloc occidental :

- L'Arabie saoudite reste un allié des États-Unis.

- La Turquie et l'Iran reçoivent des aides financières des États-Unis. La Turquie intègre d'ailleurs l'OTAN en 1952.

- Le pacte de Bagdad, en 1955, permet une alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Iran et la Turquie.

L'URSS s'appuie sur le nationalisme arabe, ou panarabisme, pour s'installer dans la région.

Panarabisme

Le panarabisme , ou nationalisme arabe, se développe au cours du XIX e siècle. Ce projet d'un grand État arabe se répand au-delà des différences religieuses et les chrétiens arabes le soutiennent.

Les pays arabes sont en effet unis par la Ligue arabe depuis 1945.

Ligue arabe

La Ligue arabe est une organisation fondée en 1945 rassemblant les États arabes existants et ceux nés de la décolonisation.

L'URSS devient un soutien de Nasser qui prend le pouvoir en Égypte en 1952 et incarne ce nationalisme. L'URSS défend la cause des Arabes palestiniens.

Les tensions autour de l'État d'Israël

La création d'un État juif, l'État d'Israël, en Palestine, provoque des tensions et des conflits. Ce conflit est instrumentalisé par l'URSS et les États-Unis dans le contexte de la guerre froide, et par les Européens. Dès 1948, le conflit israélo-arabe éclate. Il perdure encore aujourd'hui.

L'État d'Israël est créé en 1948. Dès sa création, l'État provoque des tensions et des conflits, les pays arabes qui entourent Israël lui déclarent la guerre. Jérusalem, lieu saint des trois grandes religions monothéistes, est au cœur des revendications politiques. Le conflit israélo-arabe est largement instrumentalisé par les États-Unis et l'URSS dans le contexte de la guerre froide :

- Les États-Unis aident Israël.

- L'URSS soutient les États arabes.

Ce conflit est également influencé par les Européens. La crise de Suez de 1956 est emblématique des tensions dans la région. Le président égyptien Nasser décide de nationaliser le canal de Suez pour financer la construction du barrage d'Assouan sur le Nil. Les Français et les Britanniques en avaient jusqu'alors la gestion. Ils incitent les Israéliens à déclencher une guerre préventive contre l'Égypte. Les Français et les Britanniques prévoient de proposer ensuite leur arbitrage dans la région. C'est un échec pour les Européens, mais une réussite pour Israël qui désarme l'Égypte. En réaction, Nasser se tourne vers l'URSS.

Ce conflit provoque des guerres :

- la guerre des Six-Jours en 1967 ;

- la guerre du Kippour en 1973.

- Petite section

- Moyenne section

- Grande section

- Première STMG

- Première ST2S

- Terminale STMG

- Terminale STI2D

- Terminale ST2S

- Philosophie

- Spécialité anglais

- Spécialité SES

- Spécialité SVT

- Spécialité mathématiques

- Spécialité physique-chimie

- Spécialité Histoire-géo.-Géopolitique.-Sciences politiques

- Enseignement scientifique

- Programme Consulter le programme

- Révisions Réviser le cours

- Sujets du bac Travailler sur des sujets du bac

- Méthodologie Consulter la méthodologie

- Podcasts Écouter les podcasts

- Bilan Bilan trimestriel

- Se connecter

- Créer un compte

Une nouvelle donne géopolitique : bipolarisation et émergence du tiers monde (1947 – début des années 1970)

I. guerre froide et bipolarisation du monde, des textes à connaître, la doctrine truman et la doctrine jdanov, andreï jdanov, discours prononcé au congrès de fondation du kominform, le 22 septembre 1947, un discours à écouter, le discours de john fitzgerald kennedy du 26 juin 1963.

II. Indépendances et décolonisation

Une carte à consulter, la carte des accessions à l'indépendance des pays colonisés, iii. l'émergence du tiers monde, zoom sur…, une vidéo à regarder, le discours du président indonésien soekarnu à la conférence de bandung (en anglais), un personnage à connaître, jawaharlal nehru (1889-1964).

- Enseignement

Chapitre précédent

Chapitre suivant

La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire

Aucun contenu pour les filtres sélectionnés

Apocalypse : la guerre des mondes - 1945-1991

C'était la guerre d'Algérie

La guerre d'Algérie (1954-1962)

La guerre froide : un monde bipolaire

La décolonisation

Décolonisations

Un petit tour sur la Lune

Le mouvement des droits civiques aux États-Unis

De Gaulle et la constitution de la Ve République

1959 : De Gaulle rend l'école obligatoire jusqu'à 16 ans

De Gaulle, bâtisseur

De Gaulle permet aux Français d’accéder à la société de consommation

L'aménagement du territoire sous de Gaulle

De Gaulle et les efforts pour reconstruire la France d'après-guerre

Comment la France a accueilli les rapatriés de l'ex-Indochine

Je ne suis pas chinetoque

URSS : les noms à retenir

Mayotte une île stratégique et une histoire compliquée

Géopoliticus

Les présidents et les Premiers ministres de la Ve République

4 février 1945 : conférence de Yalta

Apocalypse : la Seconde Guerre mondiale

Chronologie des conflits israélo-arabes

Algérie, de la colonisation à l’indépendance : chronologie

Histoire de l'URSS : chronologie (1914-1991)

Chronologie des relations franco-allemandes

Qu'est-ce que la bande de Gaza ?

C quoi l'info ?

Israël-Palestine : 3 minutes pour comprendre

La naissance de la IVe République

La grande explication

La France des Trente Glorieuses

La naissance d’Israël

Le procès de Nuremberg

Histoires d'histoire - Saison 2

Les clés de la République

Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Grande Guerre

Les cours Lumni - Lycée

Le projet d'une Europe politique de 1948 à nos jours

Biographie de Konrad Adenauer

De Gaulle et ses gouvernements, 1959-1969

Le général de Gaulle et le septennat

De Gaulle, président de la République et le droit de grâce

De Gaulle et le référendum

Les institutions de 1958 et l'État de droit

Debré et De Gaulle : la volonté d’une « République nouvelle »

Idées et pratiques constitutionnelles du général de Gaulle

André Malraux : discours du 4 septembre 1958

Biographie de Michel Debré

L'assassinat de Martin Luther King

La Déclaration universelle des droits de l’homme

La naissance de la Cinquième République

La course à l'armement nucléaire

Les modules histoire de Nicolas Chateauneuf

Aral, une mer pour du coton, partie 1

Points de repères

Aral, une mer pour du coton, partie 2

Cuba, bras de fer nucléaire, partie 2