La technique - dissertations de philosophie

- Est-il raisonnable de critiquer le progrès technique ?

- Est-il souhaitable de réaliser tout ce qui est techniquement possible ?

- Faut-il limiter la puissance humaine ?

- La technique est-elle une menace pour l'humanité ?

- La technique ne sert-elle qu'à nous rendre maître de la nature ?

- La technique n'est-elle pour l'homme qu'un moyen ?

- La technique peut-elle maîtriser la nature ?

- La technique peut-elle transformer la morale ?

- La valeur d'une civilisation est-elle fonction de son développement technique ?

- Le développement de la technique obéit-il a une fatalité ?

- Le développement technique peut-il être un facteur d'esclavage ?

- Le développement technique transforme-t-il les hommes ?

- Le progrès technique rend-il l'être humain plus heureux ?

- Les objets techniques imposent-ils une façon de penser ?

- Peut-on s'opposer au progrès technique ?

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

289 plans rédigés de philosophie à télécharger

Les sujets stars :).

- L’État peut-il être juste ?

- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

- L’homme a-t-il nécessairement besoin de religion ?

- L’homme doit-il travailler pour être humain ?

- La conscience est elle ce qui définit l’homme ?

- La conscience fait-elle de l’homme une exception ?

- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ?

- L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?

- Peut-on parler pour ne rien dire ?

- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

- Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.

- Faut-il libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?

- Peut-on renoncer à sa liberté ?

- Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

- Annales BAC 2007 - Toute prise de conscience est-elle libératrice ?

Nouveaux sujets publiés

- Annales BAC 2021 - Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

- Annales BAC 2021 - Sommes-nous responsables de l’avenir ?

- Annales BAC 2021 - L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

- Annales BAC 2021 - Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

- Annales BAC 2017 - Peut-on se libérer de sa culture ?

- Annales BAC 2017 - Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

Sujets tendances

- En quoi peut-on dire que l’homme est libre ?

Notions les plus demandées

- La conscience et l'inconscient

- Le désir

- La liberté

- Le travail et la technique

Plan rédigé, sujet expliqué

Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement.

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Bon à savoir : Tous nos corrigés sont préparés par des professeurs agrégés de philosophie en exercice.

Aide en philo

- Corrigé de dissert

- Dossiers / Cours

- Liste de sujets

- Votre correction

- BAC de philo

- Fonctionnement

- Nos certificats

- Infos presse

- MaPhilo recrute

Sujets de philosophie sur La technique

Liste des sujets corrigés les plus demandés :.

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : La technique

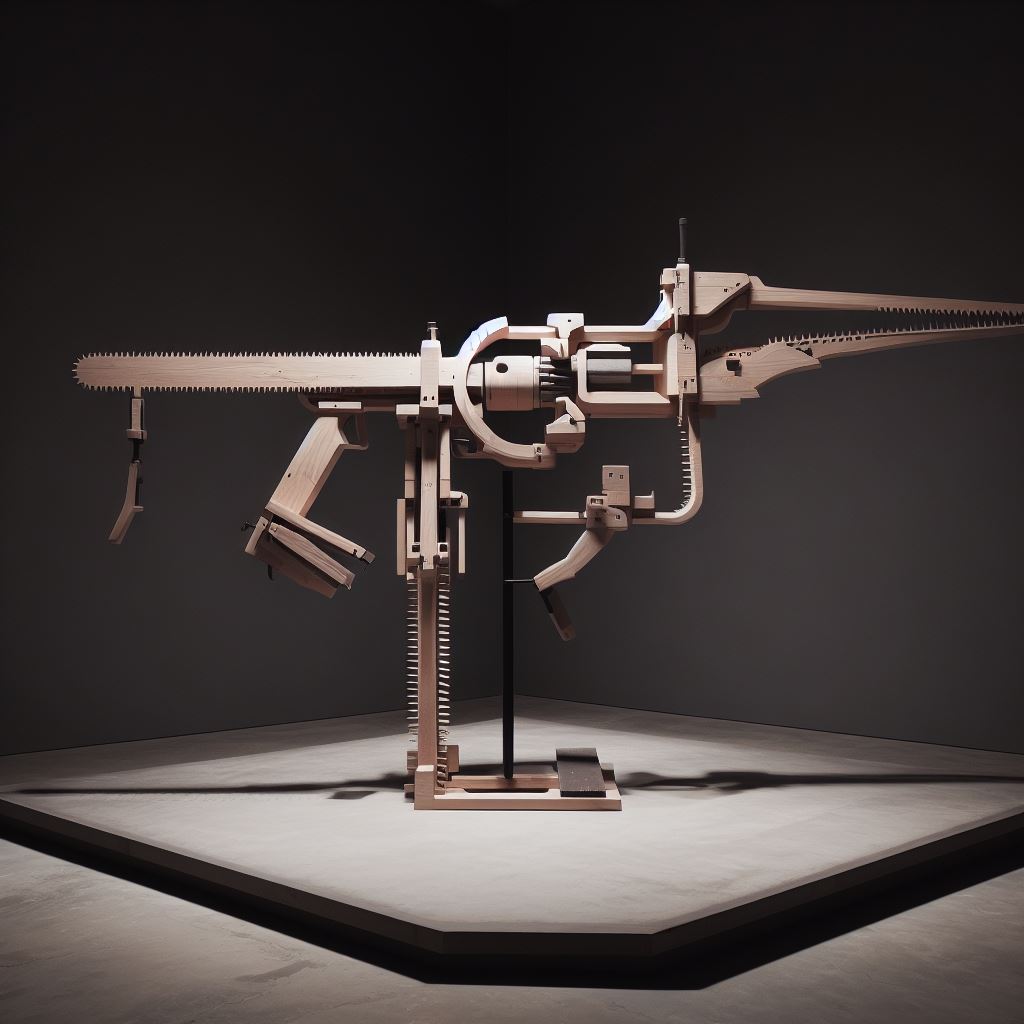

La technique, cette extension de la capacité humaine à transformer le monde matériel, joue un rôle essentiel dans notre existence moderne. Elle soulève des questions sur la créativité technologique, les implications éthiques de l’innovation, et la manière dont la technologie influence notre mode de vie. L’exploration de la technique nous amène à réfléchir sur les avantages et les inconvénients de notre relation avec les machines.

Est-ce raisonnable d’avoir peur du progrès technique ?

La dissertation qui suit va analyser l’interrogation autour de la peur du progrès technique. Cette question enjoint à ruminer sur la rationalité de la peur, les implications du progrès technique et l’interaction entre les deux.

- Dissertations

- La technique

Doit-on avoir peur de la technique?

La technique, omniprésente dans notre quotidien, offre autant de possibilités qu’elle peut susciter d’inquiétudes. Le sujet de cette dissertation vise à évaluer en profondeur les arguments pour et contre la peur de la technique.

A quoi sert la technique ?

La technique, omniprésente dans notre quotidien, soulève de nombreuses interrogations philosophiques. Abordant l’utilité et la finalité de la technique, cette dissertation tentera de dévoiler les différents aspects et enjeux qui y sont liés.

Peut-on renoncer au progrès technique ?

La question de la renonciation au progrès technique soulève de nombreux débats philosophiques. En effet, si le progrès technique est souvent associé à l’amélioration de nos conditions de vie, il peut aussi engendrer des conséquences néfastes.

La technique est-elle le propre de l’homme ?

La technique, considérée comme l’application de connaissances pour atteindre un objectif, est souvent associée à l’humanité. Cette dissertation explorera si la technique est intrinsèquement humaine, en examinant les arguments pour et contre cette affirmation.

Une technique est-elle bonne parce qu’elle est efficace ?

La dissertation philosophique qui suit explore la question de savoir si l’efficacité d’une technique détermine sa bonté. Nous analyserons les différentes perspectives philosophiques, éthiques et pratiques pour comprendre la complexité de cette relation entre efficacité et bonté dans le domaine technique.

La technique est-elle naturelle à l'homme ? Corrigé de dissertation : épisode • 4/4 du podcast Bac philo 2014

La technique est-elle naturelle à l'homme ? Corrigé de dissertation

Cette émission propose un corrigé du sujet de dissertation "la technique est-elle naturelle à l’homme " élaboré par hugues marminat, professeur de philosophie au lycée français de bruxelles..

- Hugues Marminat Professeur de philosophie au lycée Français de Bruxelles

Cette émission propose un corrigé du sujet de dissertation "La technique est-elle naturelle à l’homme ?" élaboré par Hugues Marminat , professeur de philosophie au lycée Français de Bruxelles.

Compréhension du sujet

1) Qu'est-ce que la technique ?

- chez les Grecs, la technè = art (savoir-faire, habileté). Elle s’oppose à l’ épistèmè (la science théorique)

- Chez les modernes, la technique est « technoscience » : c’est le savoir matérialisée, la science appliquée. Décloisonnement entre science et technique. Le savoir-faire renvoie à un stade dépassé de la technique : celui de l’artisanat et de l’outil.

- Du coup, le mot "technique" renvoie aujourd’hui à un savoir-faire simple, l’habileté des mains

- Alors que le mot "technologie" = opérations de fabrication complexes, intégrées au corps de la "technoscience" : électronique, techniques de l’information et de la communication, génie génétique et biotechnologies, etc.

- De quelle technique parlons-nous ? "La" technique = terme générique, abstrait et trompeur

- Il y a pour aller vite 3 âges de la technique = l’artisanat, l’industrie et l’ingénierie, les nouvelles technologies. Chacun pose des problèmes spécifiques dans sa relation avec la "nature humaine"

- Chaque objet technique induit une différence d’appréhension, de prise en main, d’effet sur l’homme. Un parapluie, une voiture, et un téléphone portable ne produisent pas le même effet.

2) Que signifie "naturel à" ?

- ce qui appartient à la nature d’un être, ce qui est relatif à la nature humaine, ici.

L’Homme est-il naturellement technicien ?Peut-on définir l’être humain comme un être qui fabrique et utilise des outils, objets artificiels ?La technique suffit-elle à englober toute la complexité humaine ?

- Ce qui est inné, ce que l’homme possède en naissant. S’oppose à acquis, appris.

Naturel s’oppose ici à culturel. La technique est-elle fait biologique, qui vient de son corps ou bien est-elle un fait culturel majeur, ce qui fait entrer l’homme dans l’histoire ?La technique ne modifie-t-elle pas la nature humaine ?

- Ce qui correspond à l’ordre habituel, ce qui est considéré comme normal (« c’est naturel » = ça va de soi), ce qui s’impose comme une évidence. Aisance avec laquelle on se comporte, spontanéité.

La technique moderne n’est-elle pas devenue si omniprésente, si normale, qu’on ne peut plus s’en passer ? L’homme n’est-il pas un utilisateur compulsif de techniques ?

3) Définir le terme "homme"

- désigne le genre humain, par opposition au reste des animaux.

L’homme est-il le seul animal technicien ? La technique est-elle le propre de l’homme ?

- de quel homme parle-t-on ? Le fabricant (artisan, ingénieur) ou l’utilisateur (travailleur, consommateur)

4) « est-elle » :

- Présent de vérité générale qui renvoie à une essence, à un être permanent de l’homme

- Mais en réalité, le rapport de la nature humaine à la technique a bien changé.

Problématisation

- Paradoxe du sujet

On oppose, par définition, la technique à la nature. Mais, il y a toujours eu de la technique : la technique est connaturelle à l’homme. Dès qu’il apparaît, c’est déjà outillé ! Aussi loin qu’on remonte, la technique est là, disponible. En ce sens, elle est "naturelle à l’homme", au sens où elle a toujours été à sa disposition, associée à l’homme. Il n’y a pas d’état pré-technique de l’homme (sauf hypothétique = l’état de nature chez Rousseau) La technique est-elle une faculté naturelle (biologique, innée) à l’homme ?L’homme a-t-il une tendance naturelle à fabriquer et à utiliser des outils ?D’où vient l’impulsion ? De lui ? Ou de l’extérieur (son environnement) ? Trouve-t-on de la technique chez les autres animaux ou bien est-ce le propre de l’homme ?La technique est-elle déjà dans la nature avant l’homme ? Ou bien n’est-elle naturelle qu’à l’homme ?Continuité ou discontinuité ?

2) Plus qu’un fait biologique, la technique est un fait culturel = il fait entrer l’homme dans l’histoire

La technique se trouve du côté de l’acquis, du progrès ! Dès lors, elle introduit une rupture avec la nature (qu’il faut dominer, domestiquer, humaniser) et avec la "nature humaine" : l’homme se définit comme libre, indépendamment de toute détermination préalable. Il change la société, le monde et lui-même au rythme de ses techniques : l’homme se fabrique !

3) Mais justement, la technique, en devenant notre milieu (la "technosphère", le "technocosme", ou le "technosystème") de développement et de vie, ne modifie-t-il pas complètement la nature même de l’homme, sa façon d’être ?

L’homme est-il encore maître de ses créations, de ses outils ?La technique ne l’asservit-elle pas autant qu’elle le libère ? Ne sommes-nous pas devenus dépendants de nos objets techniques, aliénés à eux ? La technique est devenue omniprésente, normale, allant de soi. Elle est un phénomène irréversible, avec lequel il faut composer : elle est notre destin.

Plan détaillé

I) LA TECHNIQUE EST NATURELLE A L’HOMME

A) Le corps humain est naturellement technicien : il a des mains !

- Texte sélectionné : Aristote, Des parties des animaux.

B) L’évolution : l’homme est devenu technicien

- Texte sélectionné : LEROI-GOURHAN , Le geste et la parole , tome II (1965)

C) Définir l’homme comme « homo faber » : la technique comme propre de l’homme.

- Henri Bergson : L’Évolution créatrice (1907)

II) LA TECHNIQUE EST CULTURELLE ET NON NATURELLE : ELLE ELOIGNE L’HOMME DE LA NATURE

A) La technique fait sortir l’homme de la nature et le fait entrer dans l’histoire

- Rousseau, Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les hommes .

B) La technique doit nous rendre "comme maîtres et possesseurs de la nature".

- Descartes, Discours de la méthode, VI

C) Par la technique, l’homme se « fabrique » lui-même

1) La technique est l’objectivation de la subjectivité humaine

- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire

2) L’homme construit son propre monde et se construit en retour

- Marx, Manuscrits de 1844

3) Critique du machinisme. La technique peut aliéner l’ouvrier

- Marx , Le Capital

III) LA TECHNIQUE EST DEVENUE « NATURELLE A L’HOMME » : ELLE S’IMPOSE A LUI, ELLE S’INCORPORE A LUI, ELLE DEVIENT LUI.

A) La technique devient autonome : elle s’impose à l’homme. Elle est notre destin

- Heidegger, L’Essence de la technique

B) La technique incorporée : le corps augmenté ou amputé ?

- Merleau-Ponty , Phénoménologie de la Perception

C) Une nouvelle humanité : « Homo portabilis » ou « Petite Poucette » ?

- Dominique Lecourt , Humain, Posthumain

- Michel Serres, Petite Poucette

Textes lus par Olivier Martinaud

- Aristote, Les Parties des animaux , § 10, 687 b, éd. Les Belles Lettres, trad. P. Louis, p. 136. 137

- Leroi-Gourhan, Le geste et la parole , tome 2, 1965

- Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique , 1969

Extrait diffusé

« Google glass, le test en vidéo », article vidéo, Le Monde , 03/10/2013

Musiques diffusées

- Kraftwerk, The robots

- Pink Floyd, Welcome to the machine

- Téléphone, Hygiaphone

"2 minutes papillon" de Géraldine Mosna-Savoye

- Nathalie Monnin, Qu'est-ce que penser librement ? Apogée

- Jean Danielou Collaboration

- Marianne Chassort Collaboration

- Mydia Portis-Guérin Réalisation

- Olivier Guérin Réalisation

- Radio France, aller à la page d'accueil

- France Inter

- France Bleu

- France Culture

- France Musique

- La Maison de la Radio et de la Musique

- L'entreprise Radio France

- Les Editions Radio France

- Personnalités

- Nous contacter

- Comment écouter Radio France

- Questions fréquentes (FAQ)

- La Médiatrice

- Votre avis sur le site

- Accessibilité : non-conforme

- Gestion des cookies

- Mentions légales

philosophie

- informations

espace pédagogique > disciplines du second degré > philosophie > focus

Sujets de réflexions philosophiques : Le travail et la technique

mis à jour le 23/08/2008

Cette ressource propose quelques sujets de réflexions et de dissertations philosophiques sur le thème du travail et de la technique.

mots clés : philosophie , culture , travail , technique

Le travail et la technique :

Textes philosophiques associés :, cours et conférences en ligne, ressources associées :, information(s) pédagogique(s).

niveau : tous niveaux, Terminale

type pédagogique : sujet d'examen

public visé : non précisé, élève

contexte d'usage : non précisé

référence aux programmes : philosophie, culture, travail, technique

ressource(s) principale(s)

haut de page

- plan de l'espace pédagogique |

- accueil du site académique |

- accès rectorat |

- nous écrire |

- mentions légales

philosophie - Rectorat de l'Académie de Nantes

Bac philo : dissertations, textes... Tous les corrigés des épreuves

L'épreuve du bac philo 2023 a eu lieu mercredi 14 juin. Nous avons publié tout au long de la journée des corrigés des épreuves, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Filière générale

- Le bonheur est-il affaire de raison ? - Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? - Explication de texte : La Pensée sauvage , de Claude Lévi-Strauss.

Filière technologique

- L'art nous apprend-il quelque chose ? - Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ? - Explication de texte : Théorie des sentiments moraux , d'Adam Smith.

Expresso : les parcours interactifs

Faire l’amour

Sur le même sujet, le bac philo en terminale générale.

L’enseignement et l’épreuve de philosophie font partie du tronc commun des voies générales. Tous les élèves de terminale générale, quelle que soit leur spécialité, auront ainsi à suivre un enseignement en philosophie tout au long de l…

Le bac philo en terminale technologique

L’enseignement et l’épreuve de philosophie font partie du tronc commun des voies technologiques. Tous les élèves de terminale technologique, quelle que soit leur spécialité, auront ainsi à suivre un enseignement en philosophie tout au…

L’épreuve de philo ouvre les examens du baccalauréat

Lundi 16 juin 2014, l'examen écrit du baccalauréat débute avec l'épreuve de philosophie. Philosophie magazine vous accompagne tout au long de l…

Ce qu’il faut avoir en tête le jour de l’épreuve

L’épreuve de philosophie n’est pas une épreuve de connaissance, soulignaient hier Mathias Roux et Aïda N’Diaye dans notre live de préparation à l…

L’épreuve de philo ouvre les examens de la session 2016 du baccalauréat

Mercredi 15 juin 2016, l'examen écrit du baccalauréat débute avec l'épreuve de philosophie. Philosophie magazine suivra l'épreuve et présentera à…

L’épreuve de philo ouvre les examens de la session 2015 du baccalauréat

Mercredi 17 juin 2015, l'examen écrit du baccalauréat débute avec l'épreuve de philosophie. Philosophie magazine vous accompagne tout au long de l…

Explication de texte : Nietzsche, “Humain, trop humain”

Des professeurs de philosophie ont endossé l’habit du lycéen afin de plancher sur de vrais sujets tombés au bac lors des années passées. Ils se sont prêtés au jeu, voici le fruit de leurs réflexions : des dissertations et explications…

Explication de texte : Sartre, “Cahiers pour une morale”

Des professeurs de philosophie ont endossé l’habit du lycéen afin de plancher sur de vrais sujets tombés au bac lors des années passées. Ils se…

- Inscription Connexion Devenir Premium

- Méthodologie et outils

MÉTHODO : comment bien rédiger sa dissertation de philosophie ?

- Publié le 31 mars 2020

- Mis à jour le 16 juin 2021

T’entraîner à la rédaction de sujets est la clé ! Une bonne préparation te permettra de réussir et de peut-être t’assurer une bonne note à la dissertation et décrocher une mention au bac de philosophie.

Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte.

1. Quelle méthode choisir ? Quelle architecture de dissertation est la meilleure ?

Les méthodes de dissertation sont variées. Entre ce que t’a dit ton prof, ce que tu as vu sur le net, ce que tu as lu dans ton manuel, etc., il y a souvent de quoi se perdre ! Voici quelques conseils pour choisir entre toutes ces sources.

4 éléments universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie.

D’abord, il faut se rappeler que, si les méthodes sont différentes, il y a 4 éléments qui sont universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie :

- Une problématique ;

- Une réponse personnelle et argumentée à cette problématique ;

- La définition détaillée et approfondie des termes du sujet ;

- Un plan en trois temps.

Dans tous les cas, choisis la méthode avec laquelle tu te sens à l’aise et n’en change pas. Attention, la méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Je te donne un exemple de méthode, d’architecture, de nomenclature ci-dessous, attention quelques éléments dont tu dois te souvenir :

- Les noms des parties ne doivent pas apparaître.

- Le plan guide la hiérarchisation de ton analyse.

- Tu dois introduire chaque partie par une phrase de transition.

Dans cet exemple de plan en 3 parties (voir ci-dessous), l’enjeu de la question sera de savoir dans quelle mesure le bonheur est le but de la politique .

La méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Partie 1 : qu’est-ce que le bonheur ?

- Aspect universel

- Aspect singulier

Partie 2 : la politique, qui est la gestion des affaires publiques, ne semble donc pas devoir s’occuper du bonheur, qui finalement est quelque chose de propre à chacun.

- Définition détaillée de la politique

- Si l’état prétend imposer sa conception du bonheur aux individus, il y a de fortes dérives totalitaires à craindre.

- Mais s’il ne s’en occupe pas du tout alors la politique n’est qu’un instrument au service de quelques-uns .

Partie 3 : en réalité, la politique, si elle ne s’occupe pas directement du bonheur, doit cependant faire en sorte que chacun puisse le trouver. Elle doit assurer les conditions de possibilités du bonheur.

- La politique doit permettre à l’homme d’être éduqué, soigné, etc.

- La politique d’un état doit assurer la paix intérieure et la paix extérieure, faire en sorte que la vie sociale et le bien commun soient possibles.

2. S’entraîner à définir avec précision les notions du programme de philosophie

Pour cet exercice, n’hésite pas à te faire des cartes mentales (mindmaps) colorées et personnalisées qui te permettront de mémoriser à long terme.

Je te donne un exemple ci-dessous :

Si tu as du mal à apprendre ton cours, et que tu as besoin d’aide, retrouve des cours synthétiques sur superBac ! Ces fiches sont rédigées par des professeurs certifiés.

Tu trouveras aussi de nombreux cours et vidéos de notions sur la chaîne Youtube superBac by digiSchool .

3. Entraîne-toi !

Pour s’entraîner avec succès, il y a deux types d’exercices simples et ultra efficaces.

Entraînement à la dissertation n°1 : choisir – remplir – comparer

Choisir un sujet dont tu peux trouver le corrigé en ligne sur superBac. Par exemple, tu peux trouver : « La culture nous rend-elle plus humain ? »

Puis, remplir les étapes en écrivant seulement l’essentiel : définitions, références à un auteur, idée d’argument à mentionner, etc.

Problématique : …

Partie 1 : …

Partie 2 : …, partie 3 : ….

Enfin, comparer avec le corrigé proposé.

Le but n’est pas que tout soit absolument similaire mais que les éléments essentiels soient là : des définitions justes et complètes, des références judicieuses aux auteurs, une bonne méthodologie qui suit une logique de raisonnement, ainsi qu’une réponse personnelle.

Entraînement à la dissertation n°2 : l’exercice de conviction

Pour cet exercice, il vous faudra donc :

- Choisir un sujet de dissertation de philosophie

- Trouver la problématique de ce sujet

- Trouver ta réponse personnelle

- Argumenter ta réponse personnelle devant un auditoire : par exemple, un ou plusieurs membres de ta famille, et essaye de les convaincre que tu as raison.

Cet exercice te permet de mettre tes idées au clair , de sortir du côté un peu abstrait de la dissertation et de travailler en t’amusant .

De plus, il est fort probable que tes parents ou tes amis te répondent et argumentent à leur tour. Ce qui te permettra de voir des aspects du problème qui t’avaient échappés.

Une fois cet exercice fait, tu peux toujours t’amuser à remplir le plan à trou avec toutes les idées qui auront germé !

Si cet article vous a aidé, dites-le-nous 🙂

Note moyenne 4 / 5. Vote count: 19

Comment bien se relire pour ne pas faire d’erreurs d’orthographe ?

Apprendre à bien se relire est primordial pour de nombreuses raisons. Tous les jours, entre nos messages, nos e-mails, nos devoirs à faire, nos examens, nous écrivons énormément et il est parfois difficile de se relire sans méthode fiable. Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe et Maureen Pinneur, responsable pédagogique chez digiSchool, te donnent leurs meilleurs conseils de relecture pour ne plus faire de faute ! Rappels de grammaire, conjugaison, orthographe des mots et techniques de relecture, tout est là, suivez le guide !

Bac de philosophie : les citations à retenir

Chaque jour l'épreuve de philosophie se rapproche, et tu commences à paniquer ou à te demander ce que tu vas bien pouvoir dire dans ta copie ? digiSchool t'a compilé 30 citations qui pourront, on l'espère, te débloquer pour la dissertation !

Bac technologique 2021 : programme et épreuve de philosophie

La philosophie est la matière commune de tous les bacheliers. Cependant, son programme et l'épreuve qui lui est rattachée connaissent quelques variations selon les filières. Zoom sur la philosophie pour la filière technologique : programme, modalités d'évaluation, conseils de révisions... suis le guide !

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

C’est très utile

Merci pour la comprehension mais je peus avoir les citation merci

Je les veux

bon plan pour moi

Un très grand merci mon professeur pour votre soutien sans même nous connaître.

M’aidera de bien comprendre

Merci, ceci m’aidera beaucoup

quelle la question posé pour la dissertation

Très heureuse de vous lire

Merci beaucoup et j’apprécie énormément votre aide

Portail pédagogique académique

Région académique Occitanie

- Partage sur facebook

- Partage sur twitter

Recueils des sujets de philo du bac

Avec l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de philosophie (B.O spécial n°8 du 25/07/2019), il a semblé opportun de refondre les recueils classifiant les sujets donnés au baccalauréat ou prévus pour les sessions de remplacement depuis 1996. Ces recueils sont donc désormais adaptés au nouveau programme, et complétés avec les sujets allant de 2013 à 2023.

En comptant la session 2023 du baccalauréat :

le recueil des sujets de dissertation donnés au baccalauréat compte 2302 sujets ;

le recueil des sujets d'explication de texte donnés au baccalauréat compte 1145 textes.

- Recueil des sujets de dissertation de l'épreuve de philosophie au baccalauréat de 1996 à 2023 2.45 Mo

- Recueil des sujets d’explication de texte de l’épreuve de philosophie au baccalauréat de 1996 à 2023 7.74 Mo

- Se connecter S'abonner

Méthodologie de la dissertation : la technique et la nature

La technique nuit-elle nécessairement à la nature .

Cette leçon t'offre une approche méthodologique pour la rédaction de la dissertation en philosophie : pour ce faire, voici la réalisation d'un sujet de dissertation issu des annales de l'épreuve finale de philosophie du bac 2021 aux Antilles et disponible sur Eduscol.

La réalisation de ce sujet se fait par étapes, celles-ci appuyées par des explications et des conseils .

Légende de la leçon

Vert : définitions

Bleu : notions

Violet : 1 re partie

Rouge : sujet, 2 e partie

Jaune : 3 e partie

I. Analyse le sujet au brouillon

1) le premier temps de réflexion.

Passe le sujet à l’affirmative, tu obtiens ainsi le présupposé du sujet, c’est-à-dire ce qui t’est demandé de discuter. Ici, affirmer que « la technique nuit nécessairement à la nature » pose d’emblée problème.

2) Définis le terme « technique »

Tu peux définir la technique comme un savoir-faire utile et efficace consistant à artificialiser la nature . Ceci signifie que l’espèce humaine, grâce à sa capacité réflexive, la modifie pour en faire le moyen des fins qu’elle se donne : rendre la nature moins hostile, plus habitable, améliorer les conditions de vie ou de travail... Cette transformation de la nature vise donc son amélioration, pas son altération.

Affirmer que « la technique nuit nécessairement à la nature » suppose donc un premier questionnement spontané :

- Peut-on répondre directement à l’affirmative à cette question, de façon ferme et définitive ? Oui, non, pourquoi ?

- Répondre positivement, ne serait-ce pas alors renier le sens même de la technique et de sa finalité ?

- De quelle nature est-il question ici ?

- Existe-t-il des cas dans lesquels la nature ne souffre pas des conséquences de la technique ? Cette dernière peut-elle servir la nature en la transformant ?

- Y a-t-il des situations où la nature elle-même est améliorée par la technique (pensons à la médecine) ?

À noter Si tu as bien suivi et mémorisé tes cours, de premières idées (réponses du sens commun, arguments, références philosophiques, exemples…) émergeront de ces questions. Note-les, tu les approfondiras et les ordonneras dans un plan détaillé une fois le sujet problématisé.

3) Analyse la particularité du sujet et des notions mises en jeu dans la question posée

La « Technique » et la « Nature » sont des notions du programme, leurs définitions doivent être maîtrisées. De nombreux sujets de dissertations pourraient être élaborés à partir de ces deux notions. En effet, leur rapport est essentiel : la technique consiste en la transformation de la nature (définition de la technique) aussi bien environnante , comme ce qui n’a pas été modifié par l’homme avec ses lois propres (définition de la nature) que la nature humaine comme l’ensemble des qualités (des caractéristiques) qui font de notre espèce ce qu’elle est (définition de la nature).

Méthode Analyse, d’abord, le rapport des deux notions sur lesquelles tu es interrogé. La question qui t’est posée est celle-là : « La technique nuit-elle nécessairement à la nature ? » Ce n’est pas une interrogation vague sur le lien entre la technique et la nature. Un tel traitement du sujet t’en éloignerait en prenant le risque d’un exposé de connaissances (doxographique) sans rapport direct avec la question qui t’est posée.

4) Définis le verbe et son adverbe

Il s’agit donc, d’abord, de comprendre avec précision ce que veut dire le fait qu’une chose nuise nécessairement à une autre : - « Nuire » signifie porter préjudice à quelque chose ou à quelqu’un, rendre son état moins bon ou favorable qu’il n’était auparavant .

Tu peux relever trois particularités dans cette définition :

- La temporalité : il y a un « avant » et un « après » la nuisance, avec une perte pour l’objet auquel on nuit.

- L’intensité : altérer l’état de l’objet peut aller d’une modification néfaste, assez insignifiante, jusqu’à sa destruction.

- Le caractère intentionnel : nuire peut être volontaire ou non.

« Nuire » a pour antonymes : « favoriser » , « bonifier » (au sens d’un mouvement mélioratif) ou encore « laisser intact » (supposant une certaine neutralité, une absence de conséquence de l’action sur l’objet).

- « Nécessairement » signifie qu’il ne peut pas en être autrement , cela voudrait dire qu’ aucune autre possibilité que celle proposée n’est envisageable .

Conséquence La technique ne pourrait donc pas faire autre chose que nuire à la nature . L’homme l’a pourtant bien inventée pour l’améliorer afin d’être utile à la nature humaine : avoue que cela paraît pour le moins surprenant !

5) Problématise pour formuler un paradoxe clair

La problématique consiste en un paradoxe contenu dans le sujet : deux propositions qui ne paraissent pas pouvoir coexister . Ainsi, ici, la proposition « la technique nuit nécessairement à la nature » entre en contradiction apparente avec la proposition « la technique ne nuit pas nécessairement à la nature ».

Remarque Le paradoxe surgit assez facilement. Formule-le sous une forme interrogative (ou interrogative indirecte) et présente, de façon très explicite, les deux aspects du sujet qui se donnent, dans un premier temps, comme opposés.

Exemple : La technique ayant précisément pour fin d’améliorer la nature (environnante et humaine) , comment pourrait-elle donc ne lui causer que des désagréments voire l’altérer jusqu’à la destruction ?

Force est pourtant de constater que les dégâts de la technique sur la nature sont nombreux. Pour exemple, la pollution de l’atmosphère détériore l’environnement et engendre un nombre croissant d’allergies au sein de l’espèce humaine (cf. article écrit par Laetitia Van Eeckhout, paru dans Le Monde , Comment la pollution de l'air aggrave les allergies au pollen ? ).

À noter Le sujet est classique : il s’agit d’un des principaux axes problématiques des notions de la « Technique » et de la « Nature » .

6) Élabore le plan

Ton plan doit proposer deux premières parties qui correspondent au paradoxe. La troisième partie consistera à montrer que cette contradiction n’était qu’apparente une fois l’analyse approfondie : est-ce la technique elle-même qui nuit à la nature ou est-elle mise en œuvre par l’homme ? Dès lors, comment faire pour que la fin utile et favorable à l’homme soit respectée ? L’être humain, disposant d’une conscience lui permettant d’envisager les conséquences de ses actions techniques (la conscience réflexive), est en mesure de choisir les techniques qui nuiront ou non à la nature. Le dépassement est, ici, d’ordre moral.

Un plan possible pourrait donc être :

I. La technique a pour fin de transformer la nature de façon bénéfique à l’homme, elle ne lui nuit donc pas et encore moins « toujours » (comme l’indique le « nécessairement »)

II. La modification technique de la nature a des conséquences néfastes aussi bien sur l’environnement que sur la nature humaine

III. La technique n’étant pas autonome, elle dépend moralement des intentions humaines , une réflexion préalable doit être menée pour que ses effets ne soient pas nécessairement nuisibles

Méthode Pour chaque grande partie, deux ou trois arguments, permettant de soutenir l’idée principale de la partie, doivent être identifiés : chacun fera l’objet d’une sous-partie. Reprends ce que tu as noté en amont et approfondis tes idées. Chaque sous-partie contient un argument que tu soutiendras systématiquement grâce à une référence philosophique et/ou un exemple.

7) Plan détaillé

I. La technique a pour fin de transformer la nature de façon bénéfique à l’homme, elle ne lui nuit donc pas et encore moins toujours (comme l’indique le « nécessairement »)

Argument 1 : De prime abord, l’homme naturel apparaît comme soumis à une nature qui lui est défavorable, la technique ne nuit pas à la nature, elle rééquilibre ce rapport. (cf. dans le brouillon « Définis le terme "technique" », la liste de ce que permet la technique).

Référence philosophique : Le mythe de Protagoras, Platon, Protagoras .

Argument 2 : Grâce à sa conscience réflexive, l’homme transforme en effet favorablement la nature pour la rendre plus habitable, non pour lui nuire. (cf. dans le brouillon « Définis le terme « technique »», la liste de ce que permet la technique).

Référence philosophique : Descartes, Discours de la Méthode , « Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. », en étudiant ses lois pour les mettre au service de nos fins humaines.

Argument 3 : La nature et la nature humaine se voient ainsi améliorées par la technique. (cf. dans le brouillon « Définis le terme "technique" », la conclusion du premier paragraphe).

Exemple : La préservation des espèces animales grâce à la médecine et la médecine vétérinaire : ces arts permettent d’améliorer la nature. Descartes, dans le texte employé ci-dessus, insiste sur la prépondérance de l’art médical : tu peux le mentionner.

Argument 1 : La technique nuit à la nature comprise comme environnement. (cf. la conséquence dans « Définis le verbe et son adverbe » et, dans « Problématise pour formuler un paradoxe clair », l’exemple donné).

Exemple : Le réchauffement climatique a eu raison du glacier islandais Okjökull disparu en 2014. L’État islandais lui a rendu hommage en 2019 en apposant une plaque commémorative là où il se situait.

Argument 2 : La technique nuit nécessairement à la nature humaine. (cf. la conséquence dans « Définis le verbe et son adverbe » et, dans « Problématise pour formuler un paradoxe clair », l’exemple donné).

Exemples : Lorsque nous nous habituons à suivre le GPS sans y réfléchir, nous altérons notre capacité à nous repérer et à nous orienter dans l’espace. Barjavel, Ravage , le retrait soudain et inexpliqué de l'électricité sur terre entraîne la décongélation des défunts maintenus artificiellement dans une pièce dédiée chez les habitants : une maladie semblable à la peste se répand alors et décime l’humanité.

Argument 3 : La technique se retourne contre la nature humaine et devient nuisible à la nature humaine. (cf. la conséquence dans « Définis le verbe et son adverbe » et dans « Problématise pour formuler un paradoxe clair »).

Référence philosophique : Descartes, Discours de la Méthode , le « comme » de « comme maîtres et possesseurs de la nature » montre nos limites face à la nature et la technique.

Exemple : Le désamiantage nécessaire après l’usage massif de cette laine de minéral pour isoler les bâtiments fin XIX e , début du XX e siècle. Les particules d’amiante provoquent, en effet, des maladies respiratoires graves voire mortelles.

III. La technique n’étant pas autonome, elle dépend des intentions humaines, une réflexion préalable doit être menée pour que ses effets ne soient pas nécessairement nuisibles, une réflexion morale

Argument 1 : L’apparente autonomie de la nature la rend, en partie, indépendante de la technique : nous devons anticiper les conséquences de notre maîtrise pour la transformer sans lui nuire. (cf. dans le brouillon « Élabore le plan », la fin du premier paragraphe)

Référence philosophique : Luc Ferry, Le Nouvel ordre écologique , 1992. Ce philosophe théorise le fait que la nature, contenant à la fois le pire et le meilleur, n’est ni bonne ni mauvaise. C’est pour cette raison qu’il continue sa réflexion en indiquant que c’est à la fois un pouvoir et un devoir pour l’homme que de la modifier et la protéger.

Exemple : L’épidémie du Coronavirus a rappelé à l’humanité cette évidence avec force.

Argument 2 : Pour transformer la nature sans l’altérer, la responsabilité humaine de la technique face à la nature est engagée. (cf. dans le brouillon « Élabore le plan », la fin du premier paragraphe)

Référence philosophique : Heidegger, « La question de la Technique » in Essais et conférences [1953] (Éd. Gallimard, trad. André Préau, 1958)

« L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. L'air est requis pour la fourniture d'azote, le sol pour celle de minerais, le minerai par exemple pour celle d'uranium, celui-ci pour celle d'énergie atomique, laquelle peut être libérée pour des fins de destruction ou pour une utilisation pacifique. [...] »

Argument 3 : L’homme doit faire preuve de moralité face à ses usages techniques afin de ne pas nuire à la nature. (cf. dans le brouillon « Élabore le plan », la fin du premier paragraphe)

Référence philosophique : Hans Jonas, Le Principe de responsabilité , 1979

II. Compose et rédige l’introduction

1) composition d’une introduction.

Méthode L’introduction ne peut être élaborée qu’une fois le plan détaillé, prêt. Écris-en les grandes lignes (sans nécessairement rédiger) au brouillon pour la rendre la plus efficace possible : Commence par un exemple qui contient les deux propositions qui entrent en apparente contradiction. Sers-toi de cet exemple pour définir les termes du sujet en montrant pourquoi un problème se pose. Énonce le problème avec clarté (la problématique, le paradoxe contenu dans la question posée), puis le plan.

2) Exemple de rédaction d’une introduction

Les quatre barrages situés en amont du Mékong, initialement construits pour produire de l’énergie hydroélectrique, sont actuellement accusés d’assécher gravement le fleuve : certaines portions ne sont plus navigables et l’eau destinée à l’irrigation et à la consommation humaine vient à manquer. Construire des barrages relève de la technique , savoir-faire dont la mise en œuvre permet d’obtenir volontairement un résultat déterminé, utile et efficace . Constituant la source et la condition de la maîtrise de la nature par l’homme, la technique permet de la rendre plus habitable , c’est-à-dire aux yeux de ce dernier, meilleure. Toutefois, en agissant sur la nature, c’est-à-dire l’ensemble des objets non humanisés et les lois qui les régissent , avec pour intention d’en augmenter la qualité, il semble que les hommes lui portent atteinte, lui nuisent . Ils en épuisent les ressources jusqu’à aller parfois à l’encontre de leurs propres besoins naturels . La technique ayant pour fin d’améliorer la nature (environnante et humaine), comment pourrait-elle donc ne lui causer que des désagréments voire l’altérer jusqu’à la destruction ?

Nous verrons, tout d’abord, comment l’humanité tire bénéfice des aménagements qu’elle impose à la nature pour survivre dans une nature hostile (I.), avant d’envisager les effets collatéraux nuisibles de ces activités techniques sur celle-ci (II.). Ceci nous conduira enfin à examiner ce qui fonde la finalité technique : ne dépendrait-elle pas des choix éthiques de ses commanditaires ? (III.)

III. Rédige le développement

1) rédaction des sous-parties.

Chaque grande partie est composée de deux ou trois arguments chaque fois accompagnés d’une référence philosophique et/ou un exemple. Chaque argument fait ainsi l’objet d’une sous-partie. (cf. dans le brouillon « Plan détaillé »)

Méthode N’oublie pas de revenir régulièrement au sujet pour montrer ce que chaque moment de ta réflexion apporte à l'étude du problème qui t’est soumis.

2) Exemple de rédaction des sous-parties avec I. 1)

Argument 1 : De prime abord, l’homme naturel apparaît comme soumis à une nature qui lui est défavorable, la technique ne nuit pas à la nature, elle rééquilibre ce rapport.

Référence philosophique : le mythe de Protagoras, Platon, Protagoras

L’homme dépourvu de technique apparaît comme un animal faible dans une nature hostile. À moins de le situer dans une nature abondante et sans aucun danger, l’être humain privé des artifices qu’il développe au sein de son environnement est loin de se trouver au sommet du règne animal. Il ne dispose pas de moyens de défense naturels ni contre les éléments (sans vêtement, ni habitat, il subit toutes les intempéries), ni contre les prédateurs. Sans aucune arme, ses ongles, ses dents, sa rapidité de course, de nage… le situent plutôt parmi les animaux de proie que parmi les grands prédateurs. Le mythe raconté par le personnage Protagoras dans l'œuvre éponyme de Platon tente de donner une explication à cette faiblesse naturelle et à la nécessaire apparition de la transformation de la nature par l’homme pour y remédier. En effet, les dieux grecs auraient chargé les frères et titans Epiméthée et Prométhée de distribuer les qualités aux être vivants. L’étourdi Epiméthée, qui fait cette distribution seul, aurait oublié l’homme, ce qui expliquerait son dénuement initial. Prométhée, soucieux de réparer l'erreur de son frère, vola le feu à Héphaïstos et la connaissance des arts (technè, la technique) à Athéna et les donna aux hommes. Malgré la punition qu’il reçut, il leur offrit par là les moyens de survivre en modifiant la nature afin de répondre aux besoins de leur corps si faible naturellement. C’est donc d’abord pour rééquilibrer le caractère nuisible de la nature à son égard que l’homme serait pourvu de technique.

3) L’importance des transitions

Entre les grandes parties, tu dois montrer qu’une difficulté nécessite l’exposition de la partie suivante. D’où l’importance des conclusions-transitions entre le I. et le II. puis entre le II. et le III. Tu dois y ramasser brièvement les idées que tu viens de démontrer. Souligne le problème qui en découle et qui appellera donc la suite de ton raisonnement.

4) Exemple de conclusion-transition du II. vers le III.

Nous venons de voir combien, malgré la fin utile de la technique , l’usage qu’en fait l’homme peut se révéler destructeur pour la nature . L’homme serait-il donc condamné à détériorer son milieu de vie jusqu’à sa propre disparition ? Une anticipation des conséquences ne permettait-elle pas de limiter ces conséquences néfastes ?

IV. Compose et rédige la conclusion

1) composition d’une conclusion.

La conclusion doit revenir explicitement à :

- la question qui t’a été posée,

- au paradoxe que tu y as décelé,

- au mouvement d’ensemble de ta réflexion.

Remarque Tu peux proposer une ouverture finale si, et seulement si, tu es certain de ne pas proposer une réflexion que tu aurais dû mener dans ta dissertation, elle-même.

2) Exemple de rédaction d’une conclusion

Nous demander si la technique nuit nécessairement à la nature nous a conduit à observer comment la technique, ayant pour fin d’améliorer la nature (environnante et humaine), pourrait ne lui causer que des désagréments, voire l’altérer jusqu’à la destruction . Puisque la nature paraît d’abord hostile à l’homme, la maîtrise technique de cette dernière se présente plutôt comme un rééquilibrage qu’une nuisance , une bonification du milieu et une maîtrise de ses lois en vue d’améliorer la nature humaine. Néanmoins, les conséquences de cette transformation peuvent porter atteinte à la nature comme à la nature humaine et donc bien leur nuire. Il s’agira donc de mesurer notre rôle dans nos actions techniques en anticipant au maximum les effets de nos recherches techniques. La possibilité de transformer techniquement la nature humaine elle-même doit, par exemple, être scrupuleusement mesurée. S’il est désormais techniquement possible de choisir les caractéristiques des embryons humains (la couleur des yeux, etc.), devons-nous pour autant le faire ? Un possible eugénisme technologique ne devrait-il pas nous alerter ?

Méthode de la Dissertation Philosophique

I. le sujet.

La dissertation est l’exercice proposé pour le sujet 1 et le sujet 2 du Baccalauréat de philosophie. Le sujet de dissertation se présente toujours sous la forme d’une question à laquelle vous devez répondre. Tout au long de votre réflexion, il faut vérifier régulièrement que vous êtes bien en train de répondre à la question. Il existe quelques énoncés récurrents :

1) Qu’est-ce que… ? : On vous demande de répondre par une définition précise (ex : Qu’est-ce que la vertu ? Qu’est-ce que la justice ?), la question de l’essence de la chose, de sa nature que vous allez chercher à définir et à rendre dans toute sa complexité.

2) Peut-on… ? : Vous chercherez à interroger la possibilité pratique : dispose-t-on des moyens techniques pour… ? ; et/ou la possibilité morale : a-t-on le droit de… ? Il faut alors faire jouer la distinction entre le légal (ce qui relève du fait, du droit positif) et le légitime (fondé en raison : le rationnel, le Juste, le Bien etc…).

3) Faut-il… ? Doit-on… ? : On interroge la nécessité physique, matérielle, le besoin : sommes-nous contraints de… ? Avons-nous besoin de… ? ; et/ou l’obligation morale (= le devoir) : avons-nous le devoir de… ?

4) Pourquoi… ? À quoi sert… ? : Il s’agit de montrer les causes, les raisons de la chose, ses buts, ses finalités et/ou son utilité.

Vous chercherez toujours à comprendre la question et à défendre sa pertinence : ne contestez jamais la formulation ou l’intitulé du sujet mais dites-vous toujours « c’est une excellente question à laquelle il faut absolument répondre ». Que la question du sujet soit totale (appelant la réponse oui ou non) ou partielle, cela ne change rien à la méthodologie de la dissertation. Les deux questions de dissertation proposées au Baccalauréat portent forcément sur des thèmes différent de la philosophie. Choisissez donc judicieusement !

II. Analyse du sujet / Tempête sous un crâne (= brainstorming )

Essayez dans un premier temps de répondre sincèrement à la question en vous demandant qu’est-ce que les mots du sujet signifient. Etudiez les arguments et les contre-arguments possibles en vous forçant à défendre des points de vue qui ne sont pas forcément les vôtres. Au brouillon, appliquez la formule, il y a x et x et tous les x ne se valent pas afin d’installer de la différence, de la nuance et même de l’ambivalence. Efforcez-vous de casser les généralités abstraites trop souvent creuses et fallacieuses. Travaillez sur les différences plutôt que sur les similitudes. Servez-vous d’expressions qui apprennent quelque chose, d’exemples bien trouvés, pris dans la culture (littérature, mythes, religion, histoire, science, politique, etc..), en les développant en fonction du sujet posé et du problème soulevé par le sujet (ou qu’on a soi-même formulé à partir du sujet). Enfin, demandez-vous quels philosophes seraient susceptibles de répondre à ce sujet de dissertation et comment le feraient-ils ? Que diraient-ils ?

III. Introduction

A. Amorce et rappel du sujet

Vous devez introduire le sujet, partir d’un exemple précis pris dans la culture ou l’opinion qui vous amène tout naturellement à vous poser la question du sujet. Il s’agit de justifier le sujet, d’en montrer la pertinence et le bien-fondé ( facultatif ). Une amorce n’est jamais vague. Pas de : « De tout temps les hommes ont cherché à être heureux… » ou « Durant des siècles, les philosophes se sont interrogés sur le bonheur… ». Ensuite seulement vous rappelez la question à laquelle vous répondrez tout au long de votre dissertation . Vous ne devrez jamais reformuler le sujet. Si vous ne trouvez pas de bonne amorce, vous commencerez par rappeler le sujet.

B. Définitions des termes du sujet

Après avoir rappelé le sujet, il convient de définir les termes importants. Nul besoin de dictionnaire, c’est votre définition par rapport au sujet qui importe. Ainsi, il faudra faire résonner les définitions entre elles (puisqu’elles sont liées par le sujet) et les intriquer de manière élégante (sans les juxtaposer). Ces définitions servent de base, mais elles ne doivent pas rester figées, il conviendra de les retravailler au fur et à mesure de la dissertation. Ainsi, il convient d’éviter les relativismes mous du type : « Certains pensent que…, d’autres pensent que… ».

C. Problématisation

Une fois avoir défini les termes, vous serez plus en mesure d’esquisser le problème que pose le sujet : Pourquoi, de prime abord, peut-on répondre oui à la question, mais également pourquoi peut-on répondre non ? Pourquoi y a-t-il plusieurs réponses possibles envisageables ? Il faut penser à s’étonner (même de manière opératoire, en faisant semblant). Si l’on (le jury, le correcteur) pose ce sujet (et pas un autre), c’est bien parce qu’il renvoie à un problème évident ou caché, qu’il s’agit de découvrir, de formuler, d’exposer, d’expliciter au lecteur dans toute sa complexité (complexe ne signifie pas compliqué). Toujours d’abord cherchez à montrer le bien-fondé du sujet, tel qu’il est posé (quelle est sa nécessité ? Sa légitimité ? Pourquoi a-t-il été posé ainsi, et pas autrement ? En quoi cela se justifie-t-il ?) Par la phase de problématisation, vous étudiez les différentes réponses possibles au sujet et vous montrez pourquoi elles sont toutes plus ou moins pertinentes et défendables.

D. Problématique

À la fin de la phase de problématisation, vous serez à même de formuler la sacro-sainte problématique qui va diriger votre devoir.

Pour produire facilement une problématique, procédez ainsi :

- Réponse naïve, immédiate, on suit l’opinion commune.

- (au brouillon ou en problématisation) Réponse nuancée, contradictoire, qui va contre l’opinion immédiate et commune.

- (Dans l’introduction, à la fin de la problématisation) Problématique : Alors, est-ce que vraiment 1 ou bien au contraire, plutôt 2 ? / Alors ou bien 1, ou bien au contraire 2.

Ceci est pour vous aider et vous guider, mais cela ne veut pas dire que toute problématique doit absolument ressembler à cela. Une problématique réussie doit parvenir à présenter un paradoxe.

Exemple :

- Sujet : Faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux ?

– Réponse spontanée : oui, c’est la seule manière de nous procurer du plaisir, condition sine qua non du bonheur. Plus grand est le nombre de désirs satisfaits plus grand sera notre bonheur.

– Réponse nuancée : non,il y a des désirs qu’il vaut mieux maîtriser que satisfaire, car leur réalisation risque de nous rendre à jamais malheureux.

– Problématique : Ou bien satisfaire tous ses désirs est le seul moyen d’accéder au bonheur, ou bien au contraire , ne pas maîtriser ses désirs nous conduit irrémédiablement au malheur.

E. Annonce du plan

Vous devez esquisser pour votre lecteur les grandes étapes de votre réponse. Évitez cependant les « dans un premier temps…dans un second temps… ». Vous devez annoncer les thèses que vous allez défendre en I, II et III et pour le faire de manière élégante voici une proposition :

Sujet : Faut-il satisfaire tous ses désirs ? I. Satisfaire ses désirs est ce qui nous rend heureux. II. Pourtant, la frustration nous rend malheureux : le désir est donc obstacle au bonheur. III. Il faut alors apprendre à maîtriser ses désirs et non y renoncer.

Annonce du plan : En apparence , satisfaire tous ses désirs semble être la condition du bonheur, en nous procurant le plus de plaisir possible (I). Mais en réalité , il est possible que trop s’occuper de ses désirs est un obstacle au bonheur et nous conduit à la frustration ou à l’ennui (II). C’est pourquoi, nous sommes en droit de penser qu ’il vaut mieux rechercher à maîtriser ses désirs plutôt qu’à les satisfaire (III).

Remarque sur l’introduction : 1) Toutes ces étapes ne sont pas là pour vous ennuyer ou vous empêcher de penser mais pour vous cadrer et vous mettre sur la bonne piste. Vous éviterez ainsi plus facilement les hors-sujets. 2) Ne citez jamais de noms de philosophes dans l’introduction (ou alors éventuellement en amorce, c’est la seule exception). Ne posez jamais de questions en introduction pour mettre les enjeux en lumière, mais au contraire répondez-y directement même si la réponse est naïve et incomplète, cela servira de base de travail.

IV. Développement

A. Élaboration d’un plan

Le développement est composé en général de trois grandes parties. C’est un héritage de a tradition dialectique hégélienne (mais on peut l’envisager en deux ou quatre parties). Les grandes parties doivent s’enchaîner logiquement, ne pas être juxtaposées : vous devez répondre petit à petit aux difficultés du sujet. Aucune grande partie et aucun argument ne doit répéter ce qui a déjà été dit. Les grandes parties (au moins les deux premières) doivent s’opposer drastiquement.

I : Thèse . Adoptez le point de vue de l’opinion (la réponse évidente au sujet), dites ce que tout le monde pense ou croit, cherchez à défendre ce point de vue.

II : Antithèse . Critiquez cette opinion (en cela, vous serez disciple de Platon), montrez que la thèse du I n’est pas satisfaisante : montrez ses limites, sa naïveté, défendez un point de vue opposé.

III : Synthèse . Cherchez alors une autre réponse, plus précise, plus en accord avec le réel, qui soit plus conforme à la vérité, au devoir-être, à l’idéal. Vous tirez les leçons de l’aporie (= ce qui est sans issue, sans solution, ce qui ne permet pas de répondre) de I que vous avez révélé en II, et vous tentez d’en sortir, de trouver un moyen de répondre, d’accorder les contradictions en les dépassant : vous devez résoudre le problème ou le dépasser, trancher la question.

B. Composition des grandes parties

Chaque grande partie comporte :

1) Une phrase d’amorce qui présente la thèse alors défendue, et comment elle le sera. ( facultatif )

2) Trois (entre deux et quatre) sous-parties qui énoncent les arguments permettant de justifier, démontrer, discuter la thèse défendue.

3) Vous terminez la partie par une petite synthèse/transition qui fait le bilan de ce que vous avez montré et pourquoi quelque chose cloche : quelles sont les limites et les difficultés que vous avez rencontrées qui ne rendent pas la réponse suffisamment satisfaisante et pourquoi il est nécessaire d’étudier une autre réponse dans une autre grande partie. Il s’agit ici de trouver une objection à ce que vous venez de dire, ce qui implique de poursuivre le devoir.

C. Sous-parties

Nous l’avons dit, chaque partie du développement (I, II, III) est constituée de trois sous-parties(minimum deux et maximum quatre). Chaque paragraphe doit démontrer, présenter, avancer un argument en faveur de la thèse de la partie. Un paragraphe peut contenir :

1) La formulation de l’argument. C’est l’idée que vous essayez de défendre ( obligatoire )

2) Un exemple qui illustre votre propos et ajoute du concret à l’argument. L’exemple doit être précis et parfaitement en rapport avec l’argument. Utilisez votre culture personnelles, les connaissances acquises dans les autres matières ou à défaut, les évènements de votre vie personnelle, mais évitez les banalités. ( facultatif )

3) Un système, une doctrine, une citation (expliquée), une référence à une philosophie ou à un philosophe pour ajouter de l’abstrait (demandez-vous comment tel ou tel philosophe aurait pu répondre à ce sujet de dissertation). Ne plaquez jamais le cours sans le mettre au service du sujet de dissertation qui vous occupe. Pas plus d’un philosophe ou un système de pensée par sous-partie. ( facultatif )

Remarque sur le développement : Vos sous-parties doivent forcément débuter par la formulation de votre argument : interdiction de commencer le paragraphe en écrivant : « Kant a dit que … »,ou « Epicure a dit que… ». Les philosophes sont des béquilles qui vont vous aider dans le cheminement de votre pensée, mais en aucun cas vous ne devez vous réfugiez derrière eux. À la fin de chaque sous-partie, pensez toujours à montrer comment vous venez de répondre au sujet.

V. Conclusion

1) Rappelez le sujet et votre problématique ( facultatif )

2) Rappelez votre cheminement de pensée et le parcours que vous avez suivi au long de votre dissertation en répétant succinctement vos arguments les meilleurs ( obligatoire )

3) Répondez franchement et directement et définitivement à la question du sujet (cela ne veut pas dire que vous devez être absolument catégorique, ici encore vous pouvez/devez faire preuve de nuance). ( obligatoire )

Remarques sur la conclusion : 1) Ne parlez pas des philosophes dans la conclusion. 2) Jamais d’ouverture.

VI. Remarques finales

1) Soyez clair, cherchez toujours à faire comprendre, pas besoin d’esbrouffe ou de jargon à moins que vous ne vouliez utiliser et expliquer des concepts philosophiques.

2) Ne vous censurez pas. Si quelque chose est susceptible de choquer, ne vous privez pas, même allez-y franchement, mais toujours en défendant votre point de vue.

3) Jamais de « Je » dans votre devoir. Préférez le « on » ou mieux encore le « nous ».

4) La maîtrise de la langue peut se révéler très utile dans la construction de votre devoir et la formulation de vos arguments.

5) Évitez à tout prix les relativismes et les banalités notamment pour les définitions, les arguments et les exemples : « La définition du bonheur dépend de chacun », « Faire du shopping rend heureux », etc…

6) Soyez stratège. La dissertation n’est pas la quête de la réponse vraie, mais un exercice rhétorique. Le but n’est pas de trouver la vérité, mais d’avoir raison. Argumentez pour convaincre ou persuader votre correcteur que vous dites des choses pertinentes. Ainsi, ne faites pas un catalogue d’arguments mais essayez de proposer une progression cohérente.

7) Une bonne dissertation doit faire entre 8 et 12 pages : la qualité ne peut pas aller sans la quantité et une copie de 4 pages ne pourra jamais remplir tous les critères et satisfaire tous les attendus.

8) Aérez vos paragraphes en sautant des lignes et en faisant des alinéas quand cela est nécessaire.

9) Soignez votre écriture, votre orthographe et votre copie de manière générale. Relisez-vous pour corriger les fautes d’orthographe, soulignez les titres d’œuvres et les mots en langue étrangère.

10) Amusez-vous ! Ecrire une dissertation doit être un exercice joyeux d’expression de soi.

Sapere aude ! [1]

Par Thomas Primerano, professeur de philosophie, diplômé de la Sorbonne, membre de l’Association de la Cause Freudienne de Strasbourg, membre de Société d’Études Robespierristes, auteur de ‘’Rééduquer le peuple après la terreur’’ publié chez BOD.

[1] Emmanuel Kant : « Ose penser par toi-même ! », dans Qu’est-ce que les Lumières ? – 1784

Pour voir un cas concret, consultez notre exemple de dissertation rédigée .

You may also like

Conseils pour le Rattrapage de Philosophie 2023

La Justice en Philosophie

Introduction à la philosophie

La liberté en philosophie

Méthodologie des Questions sur le Texte philosophique (séries technologiques)

Le langage en philosophie

68 Comments

J’aimerai avoir des sujets de dissertation traités pour mieux comprendre la méthodologie de la dissertation philosophique.

Bonjour j’aimerais avoir un de type examen corrigé!

Merci pour votre aide…

jaimerai avoir plus d’exemple svp

c’est tres interessant

Dans le dévelopement du sujet , est-ce qu’il doit tjrs porter (3)parties ? Et pourquoi pas (2)parties ?

Bonjour j’aimerais avoir un de type examen corrigé!

Bonjour je suis castro j’ai vraiment des lacunes pour la comprehension de la dissertation philosophique.Je n’ai jamais su realiser ce que c’est qu’une problematique j’ai vraiment besoin d’aide!!

bonjour, est ce que le synthese peut vraiment repondre au problematique?

Introduire,développer et conclure?

Comment introduire, développer, conclure un sujet philosophique?

Bonsoir ! J ai vraiment besoins d aide de vous pour que je puisse réalisée une dissertation acceptable.parce que je lis et relis je pouvais pas la faire

Je vais particer a un concour mais jusqu’à présent j ai du lacune en dissertation.le concour sera lieu le 18 septembre prochain

Je vous remercie!!!!très bon travail

j’aimerai avoir des exemples

j’aimerai avoir plus de detail svp

Je besoin plus de sujet philosophique afin de mieux comprendre la méthode

D apres ce que je comprends On a pas vraiment répondu aux problèmes qui on a crée

Comment faire pour résoudre une dissertation philosophie

salut je veux des sujets types BAC

Slt nous voullions des sujets et corriges so possible merci

bonjour j’aurais bien voulu que vous m’aider de manière à comprendre la methodologie et en savoir plus sur la philodophie je suis en classe de terminale

salut pourais je avoir des sujet de bac des annees 1900

Chaque thèse proposes une solution au problème. Dans ces thèses tu proposes au minimum deux arguments différents qui appuient ta thèse.

I / thèse 1) argument + exemple OU référence 2 argument + exemple OU référence

et cela trois fois, sans oublier l’intro et la conclusion.

c’est bien

bien, merci!

Bonjour moi c’est Coulibaly Tanfotien Gatien je veux un sujet de BAC exercice et corrigé pour ma formation de première merci d’avance

du moi votre bonne example pr la dissertation philosophic, nous eclairn ptement

merci pour votre aide que dieu vous bénisse amen

Merci pour votre aide! J’aimerais aussi y trouver des résumés des notions au programme de Terminale!

Merci,j’aimerai avoir un example de sujet afin de traiter d’autres.

un exemple de sujet traité en philosophie de type1

Ça aide beaucoup

voir la méthodologie des sujets corrigé pour mieux comprendre

Pourrais_ je avoir des sujets de dissertation type Bac pour mieux renforcer mes acquis

je voudrais vraiment qu’on me montre la manière à suivre pour très bien faire mon introduction, car je vois que sans l’introduction les autres parties ne seront pas bonnes…

Bonjours !J’aimerai avoir un sujet traité pour mieux comprendre.

J’aimerais avoir des sujets de dissertantion traités pour mieux comprendre la méthodologie de la dissertation philosophique

la passion est elle une occasion de chute ou d’élévation?

j’aimerai aussi avoir un sujet et son corriger type

C’est vraiment intéressant!

merci pour votre aide, ça me sera util

la compréhension serait optimale avec un exemple bien précis!

Etre et devenir

J’aimerais avoir des exemples plus précis et traités pour bien comprendre par_ce_que la je suis vraiment perdu

merci beaucoup a vous. mais je ne suis pas satisfait parce que vous n’avez pas fait un essai de dissertation philosophique. cela pourrais m’aider a mieux comprendre. merci pour votre générosité quand meme.

bonsoir j’aimerais bien comprendre la dissertation en philo?

La partie n’est pas exhaustive,il nous faut un exemple pour une meilleure compréhension

merci pour votre aide

si le sujet est du plan dialectique comment fait-on en faire? si c’est que vous avez dit tu es vraiment acceptable dans ce cas votre manière de traiter le sujet avec la méthodologie philosophique indifférent que nôtre. pour cela je me demande la méthodologie de la philosophie n’est pas international car il s’agit de beaucoup de méthode pour traiter un sujet philosophique ou bien avez-vous d’autres idées qui va me faire tort ainsi j’ai donné ma proposition et j’aimerais avoir la réponse que je vous ai posé merci

Bonsoir, s’il vous plait, je n’ai jamais fait philo ,niveau première 2015. J’aimerais obtenir un exemple de sujet , puis un corrigé quelconque afin de me faire observer la méthode. merci.

J’aimerais comprendre beaucoup plus la méthodologie de la dissertation en philo . avoir des sujets

J’aimerais essayer de faire une dissertation philosophique dans un commentaire

J’aimerais savoir comment faire la dissertation de ce sujet : peut on se couper du passé

J’aimerais avoir des exemples plus précis et traités pour bien comprendre par_ce_que la je suis vraiment perdu

C’est trés intéressant mais j’aimerais avoir un exemple de dissertation pour mieux comprendre si c’est possible

C’est vraiment intéressant !!! Mais Je voudrais les explications détaillées du sujet de type 1 et 2

J’aimerais un sujet de dissertation traité pour mieux comprendre

La force peut elle fonder le droit

J’ai besoin d’un prof pour que quand je traite des sujets qu’il puisse me corriger

s’il vous plait,j’ai besoin d’un exemple sur un sujet de dissertation corrigé en philosophie pour mieux maitriser sa méthode . merci d’avance.

Les sujets de bac

Si l’appréhension du monde n’était qu’intiutive la connaissance se réduirait à l’aspect extérieur des choses or,celle -ci est parfois trompeur

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

Introduction d’une dissertation de philosophie

Publié le 19 février 2019 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

L’introduction d’une dissertation de philosophie est différente d’une introduction de dissertation juridique .

Elle doit introduire votre sujet philosophique et intéresser votre lecteur. Elle doit aussi permettre à un lecteur profane de comprendre votre sujet et votre angle d’attaque pour le traiter.

Une bonne introduction de dissertation de philosophie contient :

- la phrase d’accroche (amorce) ;

- l’énoncé du sujet ;

- la définition termes et reformulation du sujet ;

- la problématique ;

- l’annonce du plan.

N’oubliez pas non plus que l’introduction et la conclusion de votre dissertation de philosophie doivent se faire écho.

Au fait ! Scribbr peut corriger votre dissertation de philosophie pour vous (ou simplement l’introduction si vous voulez !).

Table des matières

Quand rédiger l’introduction d’une dissertation de philosophie , la structure d’une introduction de dissertation de philosophie, exemple d’introduction de dissertation de philosophie, présentation gratuite.

L’introduction ne se rédige pas directement après la lecture ou le choix du sujet de philosophie.

Nous vous conseillons de commencer par définir les termes du sujet une fois le sujet de la dissertation révélé.

Ensuite, faites un brainstorming , trouvez votre problématique et définissez votre plan.

Une fois votre plan défini et détaillé , vous pouvez rédiger votre introduction entièrement (au brouillon, si vous avez le temps). L’introduction de votre dissertation de philosophie doit être rédigée avant le développement.

Corriger des textes rapidement et facilement

Corrigez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre correcteur d'orthographe gratuit.

Corriger un texte gratuitement

L’introduction d’une dissertation de philosophie est très importante et doit suivre une méthode particulière.

Elle est composée de cinq éléments qui doivent absolument apparaître.

1. La phrase d’accroche (amorce).

Bien que facultative, l’accroche permet de capter l’attention du lecteur et d’introduire le sujet dans l’introduction d’une dissertation de philosophie.

Vous pouvez utiliser un élément qui sort du domaine de la philosophie, comme un fait historique, un événement récent ou une citation. Le but de l’accroche est de ne pas démarrer trop sèchement en donnant simplement une définition des termes du sujet.

Conseil : Faites une fiche avec des citations que vous pourriez mettre en accroche (en fonction des thèmes étudiés en cours).

2. L’énoncé du sujet.

Il est important d ’énoncer clairement le sujet juste après votre accroche dans l’introduction d’une dissertation de philosophie.

3. La définition termes et reformulation du sujet .

Avec la définition termes et la reformulation du sujet, i l faut expliciter le sens des mots du sujet en leur donnant une définition précise. La définition que vous choisissez peut donner un angle d’attaque au traitement du sujet, car des termes peuvent avoir plusieurs définitions. Chaque définition doit être détaillée et justifiée.

Normalement, les termes du sujet auront été vus en cours et vous devriez connaître leurs définitions.

Astuce : Nous vous conseillons de partir des racines grecques et latines pour définir les termes du sujet.

4. La problématique.

La définition des termes devrait faire émerger un problème ou paradoxe. C’est la problématique du sujet.

Dans votre introduction de dissertation de philosophie, vous devez expliquer clairement quel est ce problème.

Votre dissertation de philosophie est là pour solutionner ce problème.

5. L’annonce du plan.

Une fois le problème introduit, vous présentez les étapes de sa résolution avec le plan dans l’annonce du plan.

Dans l’introduction d’une dissertation de philosophie, vous donnez ainsi une idée au lecteur de la progression que vous allez suivre.

Sujet : Être libre, est-ce faire ce que l’on veut ?

« Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux ». C’est ce que promet la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française établie en 1789, ainsi que la Constitution française de la Vème République de 1958. Ainsi, la « liberté » semble être une vertu naturelle et innée que l’être humain est en droit de posséder dès sa naissance. Être « libre » signifierait « faire tout ce que l’on veut ». Toutefois, comme dans tout texte juridique, ce droit accordé à l’Homme n’est valable que si certains devoirs imposés sont respectés. La « liberté » est donc entourée de normes et de lois qui la définissent au sein d’une société démocratique. On définit communément un être « libre » comme ayant le pouvoir de faire ce qu’il veut, d’agir ou non, et de n’être captif d’aucun devoir moral ou juridique. On peut donc lier la « liberté » à la seule « volonté » du sujet. Cette « volonté » pouvant être décrite comme le fait de « désirer » ou celui de « décider rationnellement » une chose. Toutefois, le « désir » peut sembler posséder un caractère coercitif qui rendrait toute liberté humaine impossible à atteindre. Il est donc nécessaire de se demander si l’Homme est un être libre, capable de faire des choix rationnels, ou s’il est esclave de lui-même et de ses désirs ? Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire de s’interroger sur l’Homme en tant qu’individu considéré comme libre et doté de raison. Puis, il convient d’étudier l’Homme comme un être prisonnier qui subit la contrainte et l’obligation que lui impose sa personne, ainsi que l’environnement qui l’entoure.

Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vous améliorer ou partager nos conseils méthodologiques sur l’introduction d’une dissertation de philosophie. N’hésitez pas à la partager ou à l’utiliser lors de vos cours :).

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). Introduction d’une dissertation de philosophie. Scribbr. Consulté le 23 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/introduction-dissertation-philosophie/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., conclusion de dissertation de philosophie, dissertation de philosophie, exemple de dissertation de philosophie.

La technique est-elle une menace pour l'humanité ? Tweeter !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

- Corrigés de philosophie

- Corrigés de dissertations

- La technique est-elle une menace pour l'humanité ?

Menace pour l’humanité : elle pourrait alors la faire disparaître ? ou lui enlever les caractéristiques qui font de lui un homme digne de ce nom ? (conscience, raison, liberté, esprit, etc.)

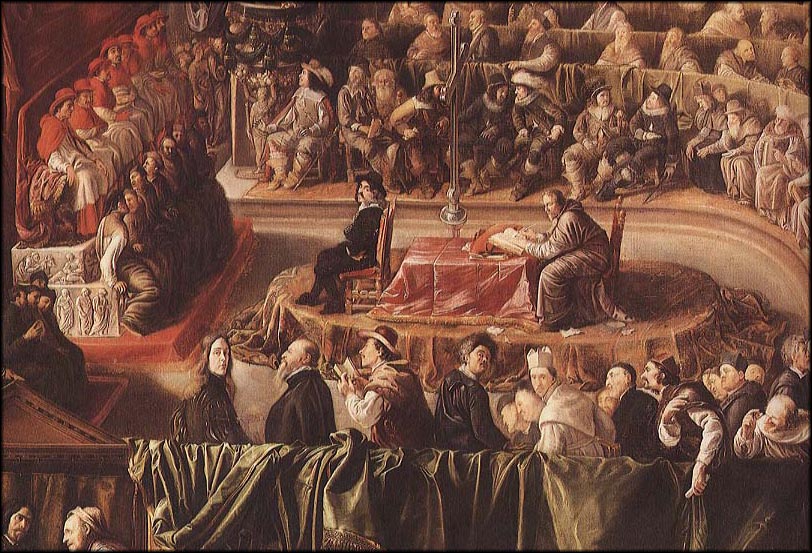

I- La technique, une menace pour l’humanité

• Elle peut mettre l’espèce humaine en péril, mettant en péril la planète elle-même …

o Est technique, d’abord, l’activité qui consiste à transformer la nature, cf. Aristote, H. Arendt : est technique ce qui est fabriqué de main d’homme, ce qui n’existe pas de manière naturelle o Ajouter que très vite, par la technique, l’homme est (se veut) maître de la nature (on peut se référer d’ailleurs au mythe de Prométhée qui signifie que la technique est toujours recherche pour pallier à notre « naturalité déficiente » par rapport aux autres animaux : on veut pouvoir faire aussi bien et finalement mieux, que la nature…) o La maîtrise est rivalité et presque diabolique (cf. Frankenstein, Faust, le vol du feu aux dieux par Prométhée) ; cette maîtrise devient destruction… la transformation de la nature, bouleversement de l’écosystème et destruction potentielle de la planète, de la vie sur terre (ajouter à la nature c’est la transformer et à terme la transformation peut être dangereuse)

• Elle peut même menacer l’humanité au sens où elle risque de nous ôter ce qui fait de nous des hommes : la conscience morale, mais aussi, la liberté…

o La technique, usage, certes, de la raison, mais non guidé par des valeurs –ce que j’ai appelé dans mon cours la « rationalité froide- : recherche du savoir-faire, de l’efficacité. Recherche des moyens nous permettant de parvenir à une fin, pas sur la valeur de la fin. o une société obnubilée par la réussite, le progrès, technique, finit à terme par oublier de penser à la valeur de nos prouesses techniques, et surtout, à ce qu’elles impliquent en termes de bien et de mal (exemple : on est capable de créer des clones, faut-il pour autant en créer ? qu’est-ce qui est en jeu pour la société ? si c’est un progrès technique et scientifique, est-ce un progrès pour l’homme ? etc.) o A terme, la technique peut même nous enlever toute liberté car plus le progrès technique avance, plus l’homme s’avère être prisonnier de ses inventions techniques, surtout celles qui nous servent à nous faciliter le travail, mais aussi la vie. Ainsi H. Arendt (texte distribué en classe) dit-elle que la différence entre l’outil et la machine c’est que c’est la main qui guide l’outil, alors que c’est la machine qui guide l’homme (cf. film Les Temps Modernes de Chaplin ).

II- Pourtant, la technique n’est-elle pas humanisation de l’homme ?

• Cf. le mythe de Prométhée : l’homme est celui qui a à se faire lui-même, à se fabriquer ses conditions de vie, son « monde »…

• Cf. H. Arendt qui appelle technique ce que Marx appelait « travail » (définir la technique selon Arendt)

o la technique humanise le monde et du coup humanise l’homme ; lutter contre la nature, la transformer, etc., c’est en effet faire effort contre elle mais aussi sur nous-mêmes, or, on ne devient un homme qu’à travers l’effort, qui nous permet de lutter contre nos instincts, notre côté « naturel » o la technique nous libère donc du naturel…

III- Enfin, n’est-ce pas se décharger de notre liberté et responsabilité humaine que de soutenir une telle thèse ?

• C’est l’homme, pas la technique, qui peut éventuellement être une menace …

• Cf. Sartre : accuser la technique c’est une conduite d’excuse qui revient à faire de la technique une force qui nous dépasse…

o C’est à nous de réfléchir aux conséquences de nos actions !

o Ne faisons pas de la technique une force qui nous transcende, qui nous échappe, sinon à quoi bon parler encore de technique ? (puisqu’il n’y a plus d’activité de notre part ?)

Copyright © Philocours.com 2021

Quels sont les sujets portant sur la notion de technique qui peuvent vous être soumis au baccalauréat ?

Par Olivier

Rédigé le 14 July 2010

2 minutes de lecture

- 01. Dissertation

Dissertation

Les objets techniques nous imposent-ils une façon de penser ou une manière de vivre ?

A quoi sert la technique ?

Peut-on en toute rigueur parler des "miracles" de la technique ?

Si la technique est libératrice, de quoi nous libère-t-elle ?

L'expression "règne de la technique" signifie-t-elle l'absence de toute autre forme de pouvoir ?

Est-il souhaitable de réaliser tout ce qui est techniquement possible ?

Le développement des techniques nous donne-t-il plus de liberté ?